Designer's TALK

- 空間と素材

空間のつくり手が語る、空間と素材へのアプローチ

素材の風合いを常に意識して

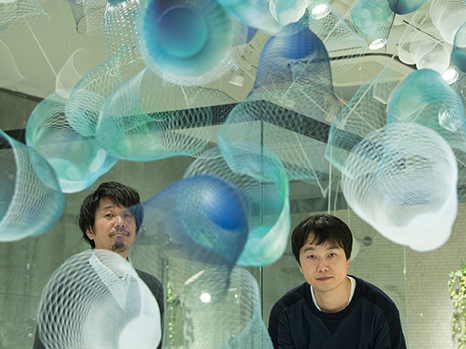

GENETO

山中 コ~ジ 山中 悠嗣

制作を通して、素材の長所や特性を体得

溶融亜鉛めっき鋼板は素地(銀色)のまま使用。その表面に照明の光が反射したり、角度によって家具が映り込んで見えたりする

― 溶融亜鉛めっき鋼板の空間は雰囲気がまた一変しますね。

悠嗣:溶融亜鉛めっきを施した鋼材は道路のガードレールや標識柱、駅舎の露出型鉄骨などに使われ、一般の人もよく目にしています。溶融亜鉛めっきで特徴的なのが、スパングルと呼ばれる結晶模様。僕たちはその模様が粗い鋼板を使いたいと思ったのですが、薄板は電気亜鉛めっきが大半で模様が細かく、イメージしたものを探しに探しました。この溶融亜鉛めっき鋼板は厚さ0.8ミリ。「THE WALL」は壁を動かせることが前提だったので、軽量化のために薄い鋼板を使う必要があったのです。

― 壁を動かせるようにしたのは来場者に異なる空間体験を提供するためでしたね。

コ~ジ:空間体験という観点でもう一つ意識したのは、開口部の通り抜けを次の空間へ“ワープ”する感じにしたいということでした。

溶融亜鉛めっき特有のスパングルが粗く、かつ薄い鋼板を見つけるのに苦労した

錆び加工の鋼板も色ムラを活かしてパッチワーク状に貼った。黒い開口部がコ~ジさん言うところのワープゾーン

悠嗣:兄はワープゾーンと呼んでいますが(笑)、人が通るための大きな開口部は、壁面と天井面に波形の黒いウレタン吸音材を貼ったので、通り抜ける瞬間、周囲の音がすっと消えます。この吸音材はマットな質感でキラキラしていないうえ、凸凹が大きいところが気に入って、ぜひ使おうと。

コ~ジ:でも床に使うと、踏まれてすぐに凸凹がダメになってしまう。そこで吸音材を型に、モルタルのタイルを自分たちでつくりました。

― 凸凹があるので床がモルタルとは気づかず歩いていました。手づくりとはGENETOらしい。

コ~ジ:見た目は同じですが、床は足つぼマッサージにもなるんです(笑)。

悠嗣:手づくりといえば、鋼板の錆び加工も自分たちでやりました。

コ~ジ:コンペで提案したものの、思い描く風合いを短期間に出さなければならなかったので大変でした。

ワープゾーンの床タイルの製作風景。左側に見える木枠の黒いものが「型」で、壁面や天井面より凸凹が1段階小さい吸音材を使用。これに厚さ約30ミリまでモルタルを塗り重ねた(写真:GENETO)

開口部まわりはシャープな納まりにした。「THE WALL」の最新情報はスペシャルサイトで http://genetothewall.jp

悠嗣:鋼板に酸性の液体をかけて強制的に錆ができるようにしましたが、なかなか錆びなくて、間に合わなかったらこの展示空間で徐々に錆びさせることも考えました。錆のでき方は周りの環境にかなり左右されるんです。例えば気温が低いと錆びませんが、火に近づけると錆が進む。「THE WALL」の錆び加工にムラがあるのは故意ではなく、そのときの作業環境が表れているというわけです。だからわざとらしさがないと思います。

― 開口部まわりは枠などを使わず、シャープに見せていますね。

コ~ジ:ワープゾーンは硬質な鋼板から柔らかいウレタン材に、突然切り替わるのがミソです。

悠嗣:小さい開口部は小物の展示場所になるので、棚天板に市販のタイルを貼っています。鋼板はその立ち上がりにタイルを直にぶつけても納まって見えるので、便利だと思いましたね。合板を使って突き付けにする場合は、合板側もタイル側もテーパーをとって留めに納める必要がありますから。

(TALK #08に続く)

- 1

- 2

バックナンバーを見る

TALK #20

素材にひそむ力の強さを拠り所にして

TALK #19

その場所らしさをデザインや素材で表現する

TALK #18

温故知新を大切にした空間づくり

TALK #17

理想の空間を具現化する

TALK #16

壁紙が持つ空間の支配力はすごい。

TALK #15

遠くから見ても。近くで見ても、面白い。

TALK #14

驚きや喜びのあるホテル空間をつくる

TALK #13

ホテル空間の新しい表現に挑む

TALK #12

日本の伝統技術で高付加価値を目指す

TALK #11

日本の伝統的な素材や技術をインテリアに

TALK #10

部屋がオーケストラなら、壁面は指揮者

TALK #09

インテリアを豊かにする素材の使い方

TALK #08

風合いを感じさせる素材の使い方がある

TALK #07

素材の風合いを常に意識して

TALK #06

デザインはコミュニケーションの方法

TALK #05

空間の密度を保つ素材の選び方

TALK #04

プロジェクトの完成度を高める素材の力

TALK #03

素材のポテンシャルを引き出し、現象を起こす

TALK #02

視点を変えると、素材の使い方がぐんと広がる

TALK #01

一つの「敷地」で、主役となる素材を決める