Designer's TALK

- 空間と素材

空間のつくり手が語る、空間と素材へのアプローチ

ホテル空間の新しい表現に挑む

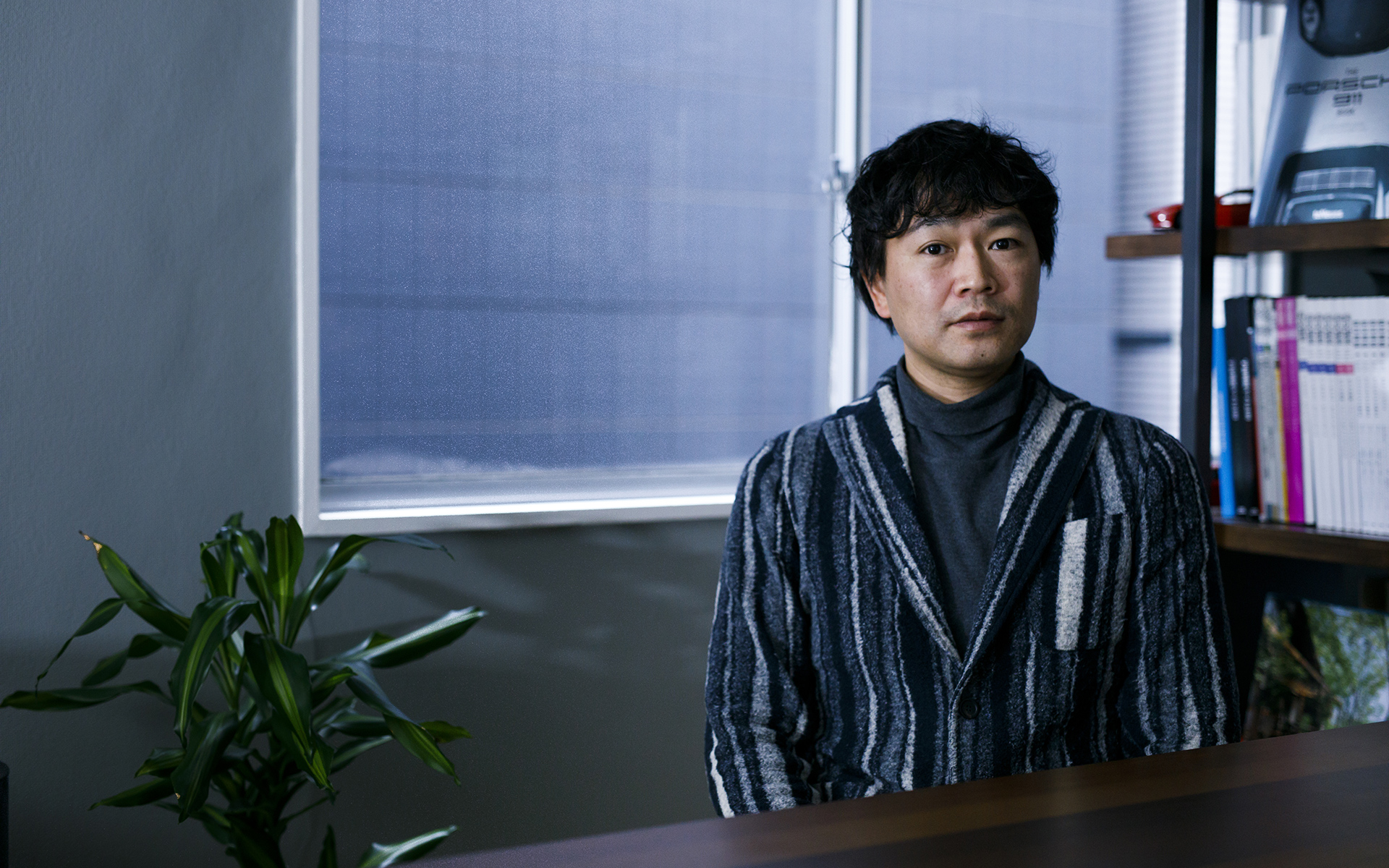

the range design 寶田 陵

東京・京橋の事務所にて。書棚には自動車のミニチュアなども並び、趣味がうかがえる(特記以外の写真:栗原 論)

幅広い分野で建築設計やインテリアデザインを行う寶田陵さん。

都市デザインシステム・UDS在籍時代から手がけてきた「グランベルホテル」シリーズがよく知られている。

ホテルのデザインでは宿泊客や来訪者に居心地の良さを提供することはもちろん、わくわく感を与えることも常に心がけているという。

そのデザインに素材はどう活かされているのだろうか。

― 「グランベルホテル」は現在、渋谷、赤坂、新宿、京都にあり、2006年にオープンした1号店の渋谷から、2017年7月にオープンした京都まで、リニューアルを含め、寶田さんはデザイナーとしてすべてに関わっていますね。いずれもスタイリッシュ、かつ、立地ごとにデザインが異なるのが特徴で、ホテル業界に新風を吹き込んでいます。

寶田:最新の「京都グランベルホテル」は祇園四条という立地から、「祇園の継承×日本クリエイティブ」をコンセプトにデザインしました。具体的に言うと、和風ではなく、日本らしさの新しい表現に挑戦しています。

― 日本らしさの新しい表現とは?

寶田:日本人は諸外国の文化を取り入れ、自分たちのDNAを少し混ぜて新しいものをつくるのが得意ですよね。いわば化学反応。それをうまく表現できたら、日本らしさが感じられるのではないかと考えました。

寶田 陵 Ryo Takarada

1971年東京都生まれ。1993年日本大学理工学部海洋建築工学科卒業後、ゼネコン設計部や設計事務所を経て、2000年〜都市デザインシステム、2009年〜UDS企画・デザイン事業部。2016年the range designを設立

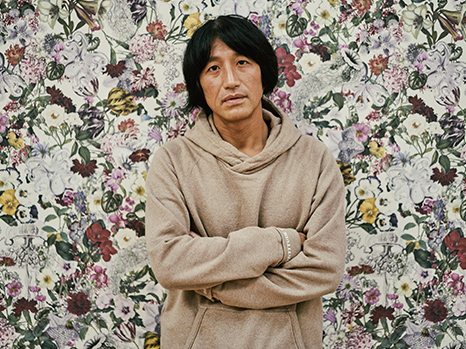

「京都グランベルホテル」のラウンジでは、斉藤上太郎氏の着物ファブリックとヴィンテージ&現代コントラクトファニチャーをミックス(写真:Nacasa & Partners)

― 写真からも新しさを感じて、気持ちが高まります。

寶田:地下の大浴場も力を入れた一つ。大浴場という日本の大衆文化にイタリアの最新照明を組み合わせ、スパのような場所にしています。

「京都グランベルホテル」の地下の大浴場(写真:Nacasa & Partners)

― 中庭にトップライトを設けているのですね?

寶田:いいえ。これは照明です。開口はありません。

― ええっ?! 写真を見る限り、トップライトから自然光が差し込む風景そのものですが。

寶田:自然光の演出を可能にしたLEDの照明装置なんです。すごいですよ。実際にも自然光にしか見えない。アクリルパネルに挟み込まれたシートが地球上の大気を再現し、そのおかげで自然光に見えるのだそうです。施工の際は、この技術で特許を取得した物理学者と技術者がイタリアから来日し、その物理学者と取り付ける位置を相談した結果、設計時とはがらりとプランが変わりました。

― どのように変わったのですか?

寶田:中庭にこの照明を設置するのはどうかと話したら、「それは面白い。もっと良くするなら、中庭を真ん中に持ってくることだ。太陽の光が入る角度は決まっていて、それが湯面に反射したら、壁に波紋が表れて、きれいだよ」って。その話を聞いて照明の位置や天井の高さを決め、プランニングをやり直しました。光の効果を考え、壁のタイルは魚のウロコのように凹凸のある素焼きのものを選んでいます。

― なぜスパのような大浴場をつくろうと?

寶田:外国人客にも大浴場を楽しんでほしいと思ったからです。大浴場のあるホテルは京都に多いのですが、視察で泊まったところ、和風なデザインが多いせいか、どこも欧米人がいなかった。欧米には裸で入浴する文化がないから、抵抗もあるのでしょう。

そこで、スパのようにつくろうと思い、最新照明や音楽を導入しました。BGMには嵐山で偶然出会ったハングドラムのストリートパフォーマーの曲を流しています。効果はあったようで、この大浴場で瞑想する外国人客を見かけたことがあります(笑)。

― フロントカウンターには瓦、フロントの背面やバーの壁には古い箪笥や欄間を使っていますね。

「京都グランベルホテル」のフロント。ヘキサゴン瓦とエジソンバルブがゲストを迎える(写真:Nacasa & Partners)

寶田:フロントカウンターの瓦はヘキサゴン(六角形)。この瓦をつくったのは日本の職人ですが、形は海外の流行を反映して、和と洋の境界を曖昧にしています。サンゲツさんの壁紙デザインアワードの大賞作も、和か洋か曖昧ですよね。もう少し早く出会っていたら、このホテルのバー空間に使ったのになあ。

サンゲツ壁紙デザインアワード2017大賞を受賞した「mist」。山田茂氏のデザインで、洋金箔平押しに白印刷を施している。

壁装材コレクション「2018-2020エクセレクト」に収録

― バーには結局、金色の金属パネルを使っていますか?

寶田:一般的なシートを貼っています。金色のステンレスパネルを使いたかったのですが、予算の都合でできなかったのでシートを使うことにして、あえて目地を入れ、金属板のように見えるディテールをつくりました。外壁でよく採用しているディテールで、それを内装に活かしたんです。僕は建築も設計するから、こういうディテールをつくれる。シートの納まりだと、シートだとすぐにわかってしまいますからね。近づけば、プロはシートだとわかりますが、一般の人はわからないと思います。

「京都グランベルホテル」のバー(写真:Nacasa & Partners)

コーポラティブハウスの設計で、さまざまな素材を知る

― 客室もどこか日本らしさが感じられますね。

寶田:全体は洋のデザインですが、細部で日本を意識しています。たとえば洗面台の横の棚は重箱、テレビパネルは掛け軸のイメージでデザインしました。テレビパネルには電話とスピーカーと約款を納め、日本的な機能美も表現しています。また、洗面ボウルは茶道の茶碗のイメージで特注し、洗面台の壁のタイルも釉薬で日本の雰囲気を出しました。

「京都グランベルホテル」の客室の例。テレビパネルは掛け軸のイメージでデザイン(写真:Nacasa & Partners)

― 京都を訪れたら、ぜひ泊まりたいです。

寶田:地下にも客室があり、お勧めです。京都は建物の高さ制限が厳しい一方、地価も高い。事業収支を上げるために客室数を最大限に取ることを考え、大浴場のために掘った地下を広げ、客室を設けました。コーポラティブハウスの設計で地下の居住空間をよく設計していたので、僕にとってはごく自然な発想でしたが、ホテル業界では驚かれました。蓋を開けてみたら、地下の客室が一番人気。庭を眺められるし、静かだし、大浴場にも近いし。

「京都グランベルホテル」の地下に位置する客室の例(写真:Nacasa & Partners)

― ホテルのデザインを手がけるようになったきっかけは何でしたか?

寶田:UDSに勤めているときに担当を任されたのが始まりです。「他とは違うホテルをつくりたい」というのが1号店の「渋谷グランベルホテル」で受けたクライアントからの唯一のオーダーで、ホテルの新しいあり方を企画段階から考えました。

今でこそ日本にも個性的なホテルが増えましたが、プロジェクトが始まった2002〜03年当時はほとんどなく、どこに行っても同じようなホテルばかり。そこで、その場所に応じたデザインにし、宿泊客に場所の雰囲気を感じてもらえるように、「その街のスタイルホテル」というコンセプトを打ち立てたんです。渋谷につくるなら、渋谷らしさをテーマにしようと。

― 何をもって渋谷らしさと?

寶田:渋谷は日本の文化の発信地。宿泊客のターゲットを20〜30代に定め、ミニマル、ポップ、アーティスティックという三つのキーワードを軸に、ホテル内のあらゆる部分でそれらを体感できるデザインを追求しました。

リニューアル前の「渋谷グランベルホテル」の客室の例。UDS在籍時に設計した。

同ホテルは2015年にリニューアルし、その改修設計も寶田さんが手がけた(写真:Nacasa & Partners)

― 2号店の「赤坂グランベルホテル」も2006年のオープンですね。

寶田:同時期に設計していました。赤坂は大人の街なので、上質感、色艶、遊び心がキーワード。地下に劇場があり、観劇後、上階のホテルに泊まってゆっくりお過ごしください、という建物のプログラムを考え、客層は30〜40代を想定し、インテリアは落ち着いたグレーを基調にしました。グレートーンのインテリアは最近の流行ですが、当時は新鮮だったと思います。

リニューアル前の「赤坂グランベルホテル」の客室の例。UDS在籍時に設計した。

同ホテルも寶田さんの手により2016年にリニューアル(写真:Nacasa & Partners)

― 渋谷とは全くテイストが違います。客室の壁のクッションは写真を壁紙にしたのですか?

寶田:そうです。この頃のホテルにはまだ特別感があり、住宅とは違うきらびやかさを求められていました。ただ僕は一方でコーポラティブハウスを設計していて、くつろぎの空間という意味で、住宅の延長線上にホテルをつくれないかと考えていました。このときは、住宅のように客室を設計し、ラフに並べたクッションのグラフィックアートによって日常と非日常を融合させています。

― ホテルでは通常、客室係がクッションも整えるから、ラフに並べた、というのがポイントですね。住宅とホテルで設計に違いはありますか?

寶田:違いはないと思います。むしろ一緒かもしれません。そもそも僕はコーポラティブハウスの設計を通して、お客さんに教えてもらって、さまざまな素材を知りました。当時はコーポラティブハウスの黎明期で、熱意のあるお客さんが多かった。フローリングではなくタイルを貼りたいとか、そのタイルも雑誌に載っているこれがいいとか、よく研究していて、僕より断然、素材に詳しかった。それまで僕は一般的なマンションばかり設計していて、一般的な素材しか使ってこなかったから、勉強せざるを得ませんでした。それで勉強しているうちに、素材の面白さに目覚めたんです。(TALK #14に続く)

サンゲツからのお知らせ

過去、寳田さんにも審査員を務めていただいた「サンゲツ壁紙デザインアワード」の最新情報はこちら

バックナンバーを見る

TALK #20

素材にひそむ力の強さを拠り所にして

TALK #19

その場所らしさをデザインや素材で表現する

TALK #18

温故知新を大切にした空間づくり

TALK #17

理想の空間を具現化する

TALK #16

壁紙が持つ空間の支配力はすごい。

TALK #15

遠くから見ても。近くで見ても、面白い。

TALK #14

驚きや喜びのあるホテル空間をつくる

TALK #13

ホテル空間の新しい表現に挑む

TALK #12

日本の伝統技術で高付加価値を目指す

TALK #11

日本の伝統的な素材や技術をインテリアに

TALK #10

部屋がオーケストラなら、壁面は指揮者

TALK #09

インテリアを豊かにする素材の使い方

TALK #08

風合いを感じさせる素材の使い方がある

TALK #07

素材の風合いを常に意識して

TALK #06

デザインはコミュニケーションの方法

TALK #05

空間の密度を保つ素材の選び方

TALK #04

プロジェクトの完成度を高める素材の力

TALK #03

素材のポテンシャルを引き出し、現象を起こす

TALK #02

視点を変えると、素材の使い方がぐんと広がる

TALK #01

一つの「敷地」で、主役となる素材を決める