Designer's TALK

- 空間と素材

空間のつくり手が語る、空間と素材へのアプローチ

プロジェクトの完成度を高める素材の力

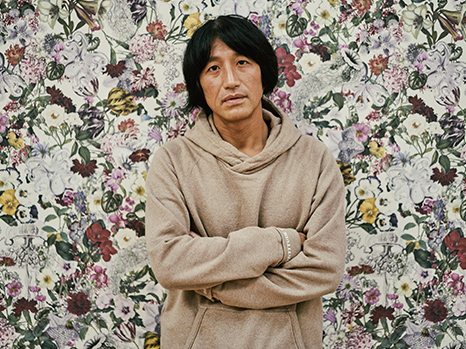

永山祐子建築設計 永山 祐子

これまでに使ってきた素材を見直し、表現を深める

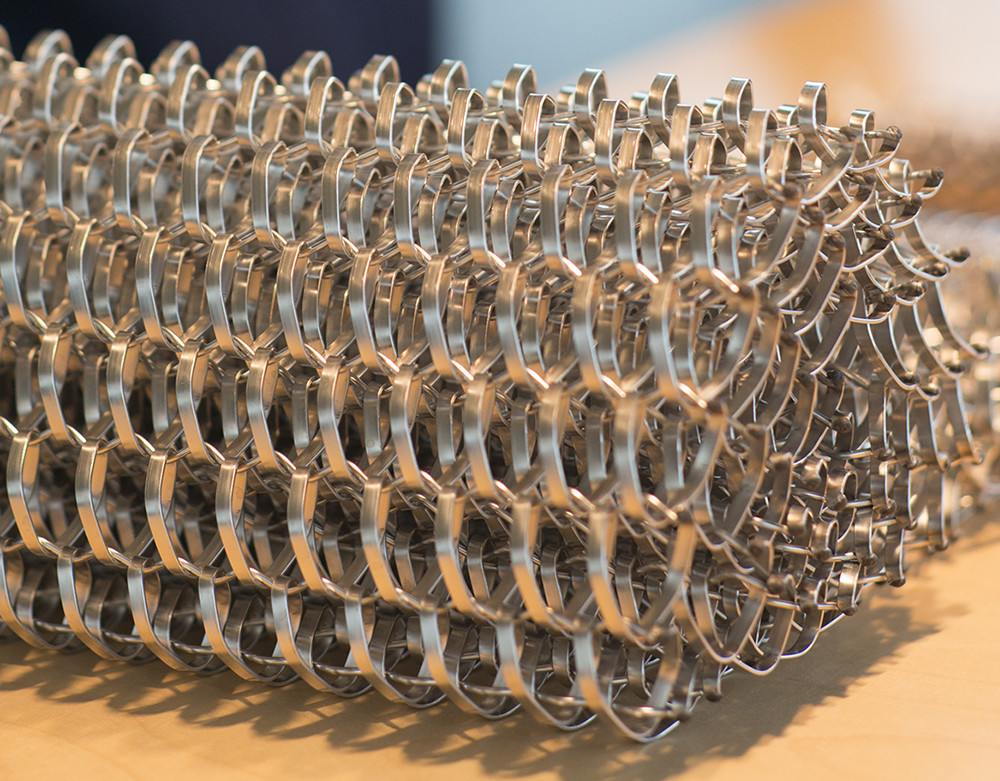

サンプルを手に、説明に熱が入る永山さん。テーブルの上に置いてあるのがドイツ製のステンレスリングメッシュ

― 西武渋谷店A館5階で使ったのもオリジナルデザインですか?

永山:いいえ。ドイツ製のステンレスリングメッシュをそのまま採用しました。これは鎖帷子(くさりかたびら)の技術でつくられていて、ニットのようにしなやかに、三次元に動くんです。そのぶん制御が難しく、実際に使ったときは思ったより苦労しました。

― ドイツ製という選択肢もあるのですね。

永山:しなやかなカーテンのようなイメージで探していたら見つかりました。日本にはこういうステンレスメッシュをつくるところがありませんが、ドイツではお肉屋さんが着用するグローブやエプロンに使われるから、今も鎖帷子の技術が受け継がれているのだそうです。

一方、A館とB館の渡り廊下の腰壁に用いたステンレスメッシュは日本製で、先ほどお話した静岡のメーカーがつくったものです。メッシュの背後に鏡を設置し、メッシュを光で照らすことで、鏡にメッシュがふわりと写って奥行きを感じられるようにと考えました。実際にご覧になると、モアレのように見えると思います。日本製の場合はパーツの編み方を変えられるし、ステンレスの表情も鏡面だったり、ちょっと鈍かったり、色をつけたりできるし、ファブリックと同じように表裏もあるので、採用の際はいろいろと検討しています。

西武渋谷店A館5階とB館5階の渡り廊下で用いたステンレスメッシュ

西武渋谷店のA館5階の婦人服フロアとB館5階の紳士服フロアを結ぶ渡り廊下では、両側の窓の腰壁にステンレスメッシュを採用(写真:表 恒匡)

― 最近はファブリック並みに目の細かいものなど種類も豊富になってきていますが、永山さんがステンレスメッシュを使うときに重視するポイントは何ですか?

永山:フレームを用いず、単体でそのまま吊れることですね。しなやかすぎたり、弱い板状の素材だったりするとパネルにしなければならず、フレームが必要になります。空間にそのフレームが現れ出ることは避けたいとなると、メッシュが単体で形を保ち続けるように、それ自体に適度な強度が求められます。

それと、光と一緒に使うことが多いので、そのときに反射面としてどんな効果を得られるかはいつも気にしています。

― 今後、ステンレスメッシュをこんなふうに使ってみたいといったアイデアはありますか?

永山:私はステンレスメッシュを「面」で使うことが多いけれど、ねじるとまた違う立体感が現れます。また、スカスカに見えますが、光に染まりやすい、光受けが良いのも特長です。例えばLEDの赤い光を照射すると、真っ赤になります。光によってさまざまな表情を生み出せるという点を含めて可変性のある素材で、まだまだ何かできる気がしています。

― 研究者のように追求していくのですね。

永山:素材はどれも、これまでに使ってきたものを見直すことで、潜在能力や可能性を引き出せます。だから、新しい素材を探すことももちろん大切ですが、気に入っている素材の特性をどんどん知って、表現を深めたいと思うことのほうが多いですね。

西武渋谷店では感度の高い大人をターゲットとする共通環境が求められたので、路面店をつくるように特徴的なコンセプトを設定。A館5階のコンセプトは、宮殿建築を利用した美術館のような空間、とした(写真:表 恒匡)

- 1

- 2

バックナンバーを見る

TALK #20

素材にひそむ力の強さを拠り所にして

TALK #19

その場所らしさをデザインや素材で表現する

TALK #18

温故知新を大切にした空間づくり

TALK #17

理想の空間を具現化する

TALK #16

壁紙が持つ空間の支配力はすごい。

TALK #15

遠くから見ても。近くで見ても、面白い。

TALK #14

驚きや喜びのあるホテル空間をつくる

TALK #13

ホテル空間の新しい表現に挑む

TALK #12

日本の伝統技術で高付加価値を目指す

TALK #11

日本の伝統的な素材や技術をインテリアに

TALK #10

部屋がオーケストラなら、壁面は指揮者

TALK #09

インテリアを豊かにする素材の使い方

TALK #08

風合いを感じさせる素材の使い方がある

TALK #07

素材の風合いを常に意識して

TALK #06

デザインはコミュニケーションの方法

TALK #05

空間の密度を保つ素材の選び方

TALK #04

プロジェクトの完成度を高める素材の力

TALK #03

素材のポテンシャルを引き出し、現象を起こす

TALK #02

視点を変えると、素材の使い方がぐんと広がる

TALK #01

一つの「敷地」で、主役となる素材を決める