Designer's TALK

- 空間と素材

空間のつくり手が語る、空間と素材へのアプローチ

視点を変えると、素材の使い方がぐんと広がる

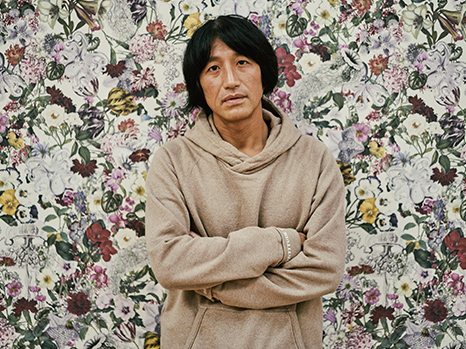

トラフ建築設計事務所 鈴野 浩一 禿 真哉

スケールを変えると、素材がまた違って見える

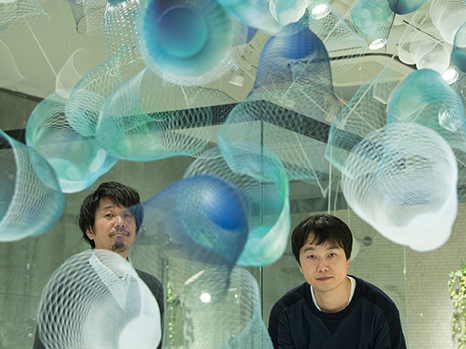

「トラフ展」では「空気の器」の試作品も展示。一つひとつ手切りでスタディしたという

― お二人の代表作の一つ「空気の器」で、紙という素材の魅力に改めて気づいた人も多いことでしょう。

トラフ:紙は毎日たくさんの人が使って、捨ててもいるもので、付加価値を与えて売ることがとても難しい素材です。だからこそ、クリエイション力が試される素材とも言えます。「空気の器」や「tapehook」は、そこに挑戦したプロダクトですね。

また、籐製の壁掛けミラー「wawa」は、籐製品加工メーカーの工場に落ちていたらせん状の籐がヒントになりました。冷蔵庫の残りもので料理をつくったような感じですね。

左/紙製の「tapehook」(写真:吉次 史成) 右/フレームが籐の「wawa」(写真:高橋 正敏)

― 常に見方を固定しない姿勢は一貫しています。

トラフ:それと僕たちがよくやるのが、スケールを変えることです。僕たちは模型で確かめることを1日に何度も行うので、頭のなかで自分の身体を小さくするのは朝飯前。それで、コンクリートブロックやアルミ管の中に入ったらどうなるかな、と想像してみると、素材がまた違って見えてきます。逆に、素材の一部を拡大してみることもあります。木目や壁紙の柄を大きくすると、小人の気分を味わえますよ。

― 素材は機能面とともに装飾面も担いますが、昨今は機能がより強く求められ、装飾がやや後回しにされているように感じます。

トラフ:装飾的な要素は説明のつかないことが多いものです。僕たちは、建築は機能がなにより大切、クライアントのお金を使ってつくるのだから説明できないものは悪だ、という教育を受けました。だから、装飾に対しては心理的にどこか壁があった。それを初めての仕事である「テンプレート イン クラスカ」で乗り越えられたことは大きかったと思います。

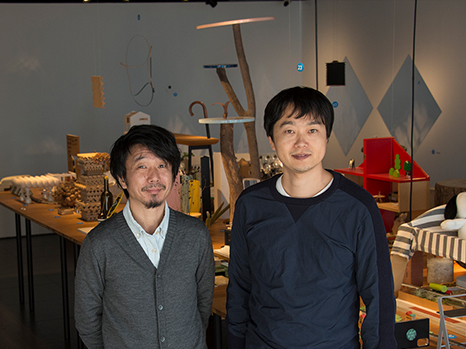

「トラフ展」では建築模型や実際のプロダクト、素材のサンプルなど、さまざまな縮尺、過程のものをテーブルの上に一堂に、等しく展示。すべてが彼らの思考の断片だ

デビュー作の「テンプレート イン クラスカ」。家具的な要素を壁面に埋め込んだ(写真:阿野 太一)

ホテルの備品や宿泊者の持ち物はさまざまな形や大きさをもつ。それらを“テンプレート”が緩やかに規定し、性質の異なる物を等価に扱う(資料:トラフ建築設計事務所)

トラフ:この仕事は老朽化したホテルの客室リノベーションで、僕たちがデザインしたのは片側一面の壁だけです。壁をふかして板を立て、テンプレートをモチーフに、ホテルの備品や宿泊者の持ち物などの具象的な形をその板にレーザーカッターで刳り貫きました。具象的な形は説明がつかず、単なる趣味ではないかと思うと恐くて、最後の最後まで全て四角にすべきではないかと悩みましたが、チャレンジしたことで吹っ切れたし、装飾は人をワクワクさせることがわかりました。具象的な形の穴はそれぞれが収まる場所を明確にできることから機能的でもあります。

― 機能と装飾を1枚の壁で両立したんですね。

トラフ:独立してすぐに、空間には機能だけではなく装飾も必要であると実感できました。その経験は今の僕たちの礎になっていると思います。

- 1

- 2

バックナンバーを見る

TALK #20

素材にひそむ力の強さを拠り所にして

TALK #19

その場所らしさをデザインや素材で表現する

TALK #18

温故知新を大切にした空間づくり

TALK #17

理想の空間を具現化する

TALK #16

壁紙が持つ空間の支配力はすごい。

TALK #15

遠くから見ても。近くで見ても、面白い。

TALK #14

驚きや喜びのあるホテル空間をつくる

TALK #13

ホテル空間の新しい表現に挑む

TALK #12

日本の伝統技術で高付加価値を目指す

TALK #11

日本の伝統的な素材や技術をインテリアに

TALK #10

部屋がオーケストラなら、壁面は指揮者

TALK #09

インテリアを豊かにする素材の使い方

TALK #08

風合いを感じさせる素材の使い方がある

TALK #07

素材の風合いを常に意識して

TALK #06

デザインはコミュニケーションの方法

TALK #05

空間の密度を保つ素材の選び方

TALK #04

プロジェクトの完成度を高める素材の力

TALK #03

素材のポテンシャルを引き出し、現象を起こす

TALK #02

視点を変えると、素材の使い方がぐんと広がる

TALK #01

一つの「敷地」で、主役となる素材を決める