労働安全衛生

労働安全衛生に関する考え方

安全で働きやすい職場づくりと、心身の健康づくりに向けた環境整備を推進しています。不当な差別やハラスメントを禁止し、公正で明るい職場づくりに努めるほか、地震などの大規模災害への備えとして、備蓄品の整備や防災訓練も実施しています。2019年4月には「サンゲツ健康保険組合」を設立し、心身の健康づくりに向けた取り組みを一層推進しています。

基本方針

- 社員の安全確保、健康増進を図り、安全で快適な職場づくりを推進する

- 安全や心身の健康に関する法令、社内規定を遵守する

- 労働災害、車両事故や交通違反の件数削減を推進する

目標・実績

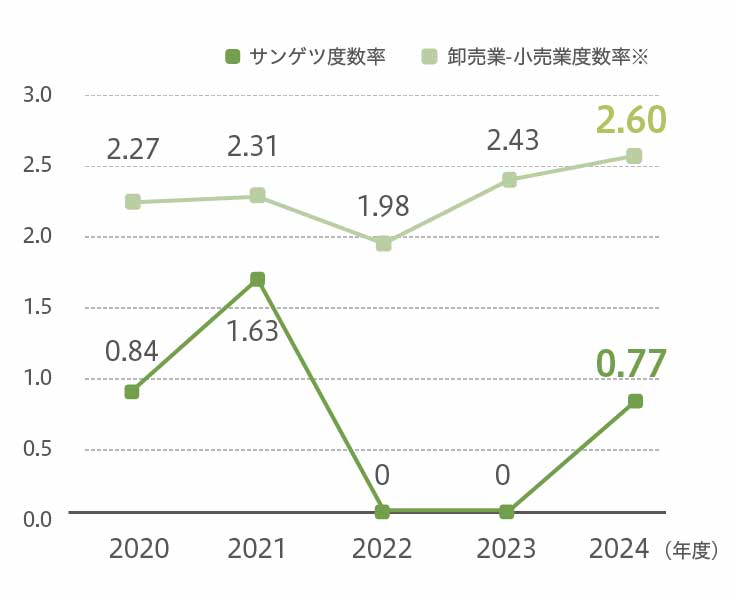

労働災害度数率

| 目標 | 0 |

|---|---|

| 実績 (2024年度) |

0.77 |

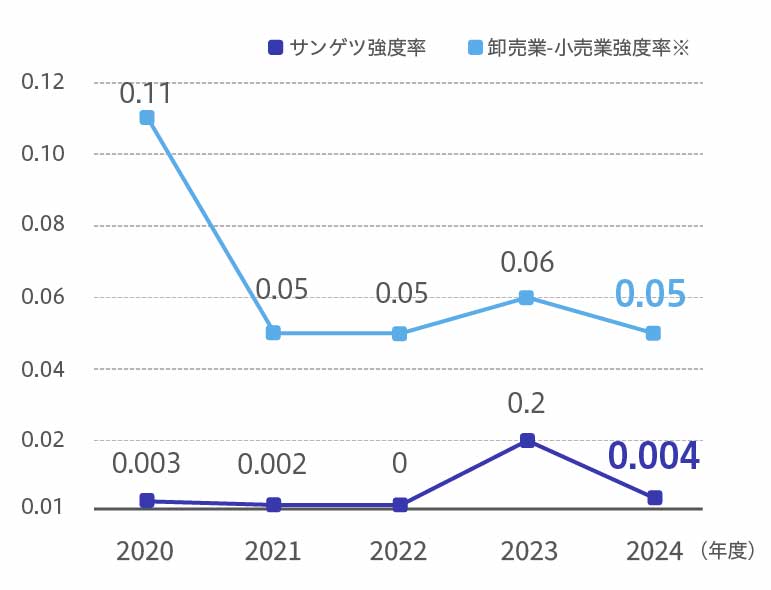

労働災害強度率

| 目標 | 0 |

|---|---|

| 実績 (2024年度) |

0.004 |

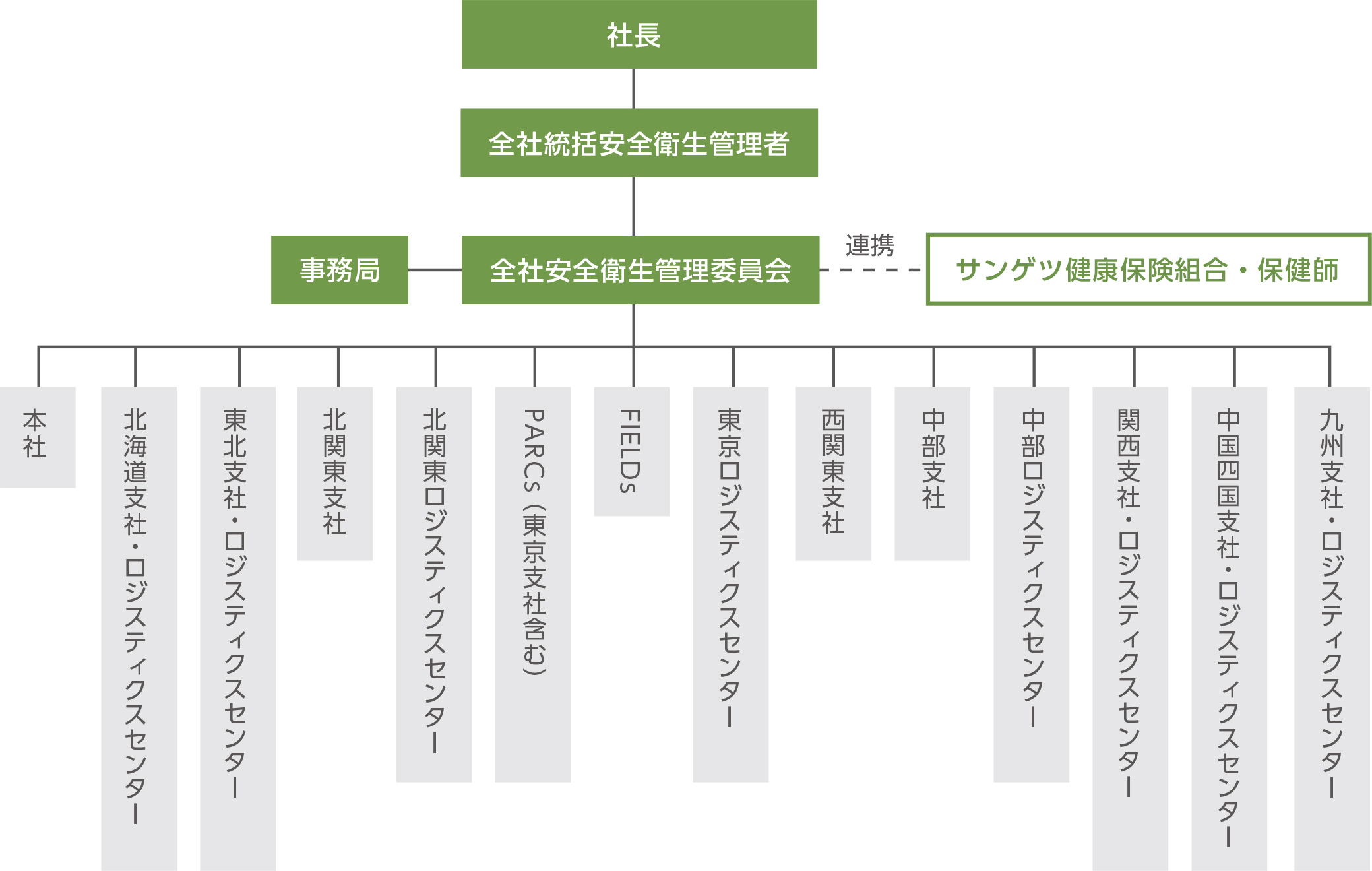

体制

当社では、コーポレート部門GMを統括責任者とする「全社安全衛生委員会」を設置し、その下に本社および各支社、50名以上のロジスティクスセンターに「安全衛生委員会」を設けています。それぞれの「安全衛生委員会」は、総務部長または各支社長・ロジスティクスセンター長を委員長とし、衛生管理者、安全管理者、産業医、そして各部署から選出された安全衛生委員で構成されています。

また、安全リスクが相対的に高いロジスティクスセンター内の安全衛生活動については、「ロジスティクス安全衛生マネジメントシステム手順書」に基づき実施しており、同職場内の請負会社に対する安全対策も、安全衛生活動の一環として行っています。

取り組み

車両事故防止対策

車両事故防止対策として、「ドライブレコーダー」と「SmartDrive Fleet」の全営業車両への設置、バックモニターや安全機能を標準装備した車両の段階的な導入を行うとともに、エコドライブの推進や交通違反に対する個別指導を行うなど危険運転の抑制を実施しています。

また、2023年12月の法改正により運転前のアルコールチェックが義務化されたことを受け、クラウド連携型アルコールチェッカーを導入し、より確実な運用体制を構築しています。

大規模災害対策

国内で発生が懸念される地震などの大規模災害に向けた労働安全衛生の取り組みの一環として、2013年度より事業継続計画(BCP)の作成、飲料水・食料・トイレなどの備蓄品の整備に加え、全員参加型防災訓練や救命救急講習、安否確認サービスでの報告訓練などの対策を講じています。

研修

階層別研修や、様々なテーマ別研修を通じ、社員の安全に対する知識および意識の向上に努めています。

研修実績(2024年度)

|

研修名 |

対象者 |

研修内容 |

|

防災デスクトップトレーニング |

・自衛消防隊員 |

災害に備えた対応力を強化するためのシュミレーション演習を机上で実施 |

|

ショールーム避難訓練・消火訓練 |

・ショールームスタッフ |

・ショールームにおける非常口、避難経路及び非常用備品の確認 |

|

安全運転講習 |

・新人、新任営業員 |

運転適性テストや技能レベルチェック等を通して個人の運転傾向を把握。危険予測等を踏まえた実践的なドライビングトレーニングを行い、意識改革と運転技術の向上を図る。 |

ロジスティクス部門における安全の取り組み

安全衛生活動

当社のロジスティクス部門では、従業員および関係者の安全と健康を守るため、組織的かつ継続的な安全衛生活動・防災活動に取り組んでいます。ロジスティクスセンター長が安全衛生委員会の委員長としてこの活動を牽引し、本社所在のロジスティクスセンター統括室が安全衛生活動実施計画の進捗管理を行うことで、着実なPDCAサイクルを回しています。

重点施策としては「安全衛生」、「コンプライアンス」、「防災」の三つの観点から計画を策定しています。

特に安全衛生分野ではリスク管理の徹底を目標とし、安全衛生会議の定期開催や現場の安全巡回、協力会社を巻き込んだ安全協議会、安全担当者向けの研修、ヒヤリハット活動、安全パトロール、リスクアセスメント(設備、作業の新規採用・変更時)、フォークリフト研修、5S活動など、多面的な取り組みを推進しています。

コンプライアンスについては、定期的な教育の実施と点検記録の確認を通じて全社的なコンプライアンス意識の向上に努めております。

また、防災の観点からは、避難経路図・防災組織図・消火器配置といった非常時の対応体制を定例で確認することで、有事にも迅速かつ確実に対応できる体制づくりを進めています。

これらの取り組みを通じて、ロジスティクス部門は安全・安心な職場環境の実現に貢献し、持続可能なサプライチェーンの強化をはかっています。

関連リンク