コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスに関する考え方

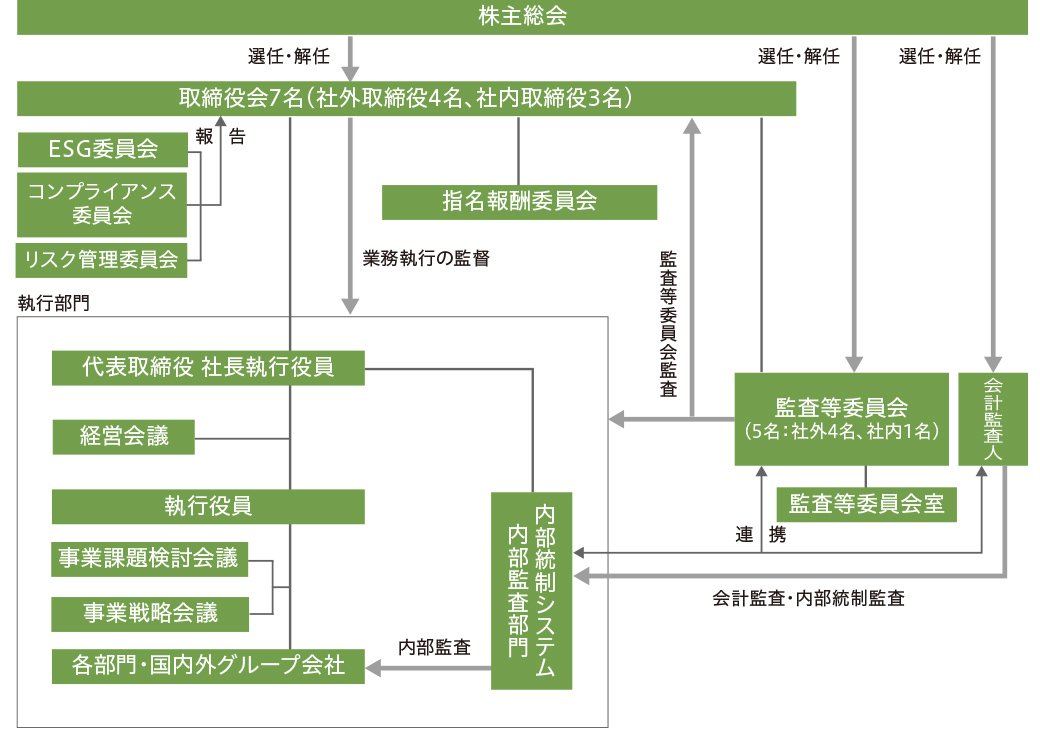

当社は、急速に変化する事業環境において長期的に企業価値の向上を図るため、多岐にわたるステークホルダーと良好な関係を築き、持続的に発展していくことを目指しています。その実現のため、経営の独立性・客観性・透明性を基盤とし、ガバナンス体制の整備やさまざまな施策の実行により、コーポレートガバナンスの強化を行っています。

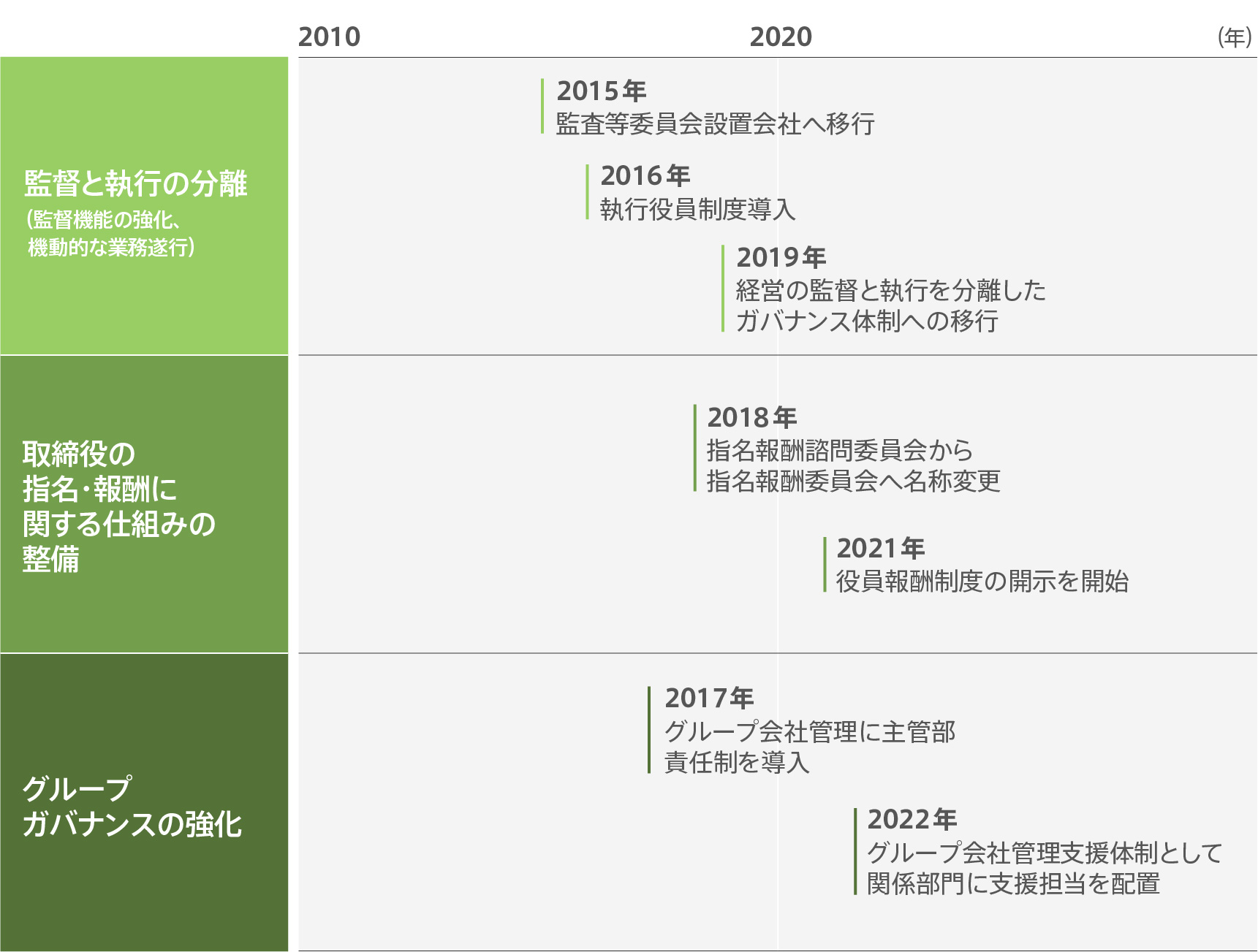

2015年には、社外取締役の経営参加による取締役会の監査・監督機能を強化することをねらいとして、監査等委員会設置会社へ移行しました。

また、2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの各原則について全て実施しており、コーポレートガバナンス報告書にて開示を行っています。

コーポレートガバナンス報告書

コーポレートガバナンス体制

取締役会の構成は、2019年6月より、執行役員を兼務する取締役を2名、監査等委員を兼務する取締役を5名(うち4名は独立社外取締役)として、独立性・客観性のある取締役会の監督をより強化するため、経営の"監督”と"執行”を分離したガバナンス体制・経営執行体制を導入しています。これにより、業務執行に対する監査・監督機能の強化に加えて、株主の皆さまの視点に立った議論の活発化を図っています。

また、通常再任されることの多い会計監査人の在任期間を、より高い独立性と適正な外部監査の確保・継続を目的に、原則最長10年と定め、経営の透明性を強化する体制を整えています。

コーポレートガバナンス体制図

ガバナンス体制強化の変遷

取締役会

当社の取締役会では、法律上定められた案件および会社として重要な意思決定が必要な案件に関する決議、経営戦略の立案などを行っています。業務執行決定の全部または一部を代表取締役に一任しておりますが、委任された事項についても、取締役会ではその実施状況をモニタリングしています。

取締役会は、原則毎月1回開催し、重要案件をタイムリーに審議決議しています。資料は事前配付、またはデータ配信の上、監査等委員会で、取締役会の各議題について事前に常勤の監査等委員から社外取締役である監査等委員に説明して闊達な議論が行われるよう工夫しています。取締役会では十分な審議時間を確保して、豊富な知識・経験を持つ社外取締役により多角的な視点で経営課題を検討しています。取締役会は、7名の取締役(独立社外取締役:4名、社内取締役:3名)で構成し、決議には取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決定します。ガバナンス体制の強化のため、取締役会全体としての多様性を図っており、知識・経験・能力および性別の多様性をより充実させていきたいと考えています。

|

テーマ |

付議報告件数(件) |

|

経営戦略・事業戦略 |

4 |

|

ガバナンス・リスクマネジメント・ |

19 |

|

決算・財務 |

16 |

|

組織・人事 |

11 |

|

連結経営 |

8 |

|

成長投資 |

9 |

|

個別案件 |

11 |

2024年度の取締役会開催実績

|

開催回数 |

14回 |

|---|---|

|

出席率 |

100% |

2024年度の主な審議事項

|

2024年審議テーマ |

具体的な審議内容 |

|

内部統制とリスク管理 |

内部統制システムに関する基本方針や内部統制活動状況、当社が認識している個別リスクに対応することを目的とした各種委員会 (リスク管理委員会、コンプライアンス委員会)の活動状況等に関して、年間を通じて複数回にわたって報告・議論し、当社グループにおける内部統制活動の状況およびリスクマネジメントの運用状況について審議しました。 |

|

ESG |

当社の掲げているESG/CSR方針に基づき、ESG委員会の活動状況や同委員会で検討・実行した取り組みを取締役会に報告し議論することで、ESGに関する取り組みについて取締役会による監視・監督を図っております。 |

|

経営戦略 |

長期ビジョン【DESIGN 2030】および新中期経営計画【BX2025】の進捗についてのモニタリングを行い、計画達成に向けた施策の進捗について議論しました。また、これらに掲げた成長戦略に基づき、事業基盤のさらなる強化・拡大を図るための投資についても審議しました。 |

|

サプライチェーンマネジメントの強化 |

サプライチェーン全体における最適化・効率化・高度化に向けて、調達・在庫・受注・配送・施工といった当社事業を支える機能のさらなる強靱化、品質管理の徹底、および安定供給体制構築に関して議論しました。 |

|

組織及び執行体制 |

長期ビジョン【DESIGN 2030】を見据え、中核事業であるインテリア商品販売における事業基盤のさらなる強化・高度化を図るとともに、空間創造に関する各種機能を活用したソリューション提案を提供するビジネスモデルへの転換、および各成長戦略の実行に向けた組織改編、経営執行体制に関して審議しました。 |

|

グループ会社の状況の監督 |

グループ会社の持続的成長に向けた経営体制や戦略に関して議論し、特に海外グループ各社においては、監査等委員による現地往査報告をもとに経営課題やリスクの対応策を検討し、取締役会として監理・監督を行いました。 |

取締役の専門性、活動状況

取締役及び監査等委員に期待する経験・知見については、スペースクリエーション企業への成長に向けて、経営の基本スキルに加え、当社の事業に即した専門性および成長に必要なスキルをベースとして、スキルマトリックスを策定しています。

取締役スキルマトリックス

| 氏名 | 当社における 地位および担当 |

属性 | 性別 ●男性 ●女性 |

在任年数 | 監査等委員 | 指名報酬委員 | 取締役に期待する経験・知見 | 取締役会 出席状況 |

|||||||||||

| 経営の基本となる経験・知見 | 当社事業に即した専門性および成長に必要な経験・知見 | ||||||||||||||||||

| 企 業 経 営 |

財 務 ・ 会 計 |

法 務 ・ リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト |

人 材 戦 略 |

D X ・ I T |

サ ス テ ナ ビ リ テ ィ ・ E S G |

業 界 知 識 |

開 発 ・ 品 質 |

営 業 ・ マ | ケ テ ィ ン グ |

サ プ ラ イ チ ェ | ン マ ネ ジ メ ン ト |

グ ロ | バ ル 事 業 |

ビ ジ ネ ス モ デ ル の 革 新 ・ 変 革 |

||||||||

| 近藤 康正 |

|

執行 | ● | 2年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100% (14/14回) |

|

| 松尾 豊 |

|

執行 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||

| 浜田 道代 |

|

|

● | 10年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100% (14/14回) |

||||||||

| 宇田川 憲一 |

|

|

● | 6年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100% (14/14回) |

|||||

| 寺田 修 |

|

|

● | 4年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100% (14/14回) |

|||||

| 大鐘 亜樹 |

|

|

● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||

| 美根 陽介 |

|

非執行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||

取締役に求められるスキルに関する考え方

|

スキル名 |

必要性の理由 |

|

企業経営 |

持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、企業トップとしての経営に関する豊富な知見・経験を持つ取締役が必要である。 |

|

財務・会計 |

財務戦略ならびに会計処理等について実効性高く監督し、各種財務判断の信頼性を向上するため、財務および会計に関する豊富な知見・経験を持つ取締役が必要である。 |

|

法務・リスクマネジメント |

企業活動の根幹となる誠実で透明性の高い法令遵守体制ならびにリスクマネジメント体制を構築するためには、法務・コンプライアンスおよびリスク管理に関する豊富な知見・経験を持つ取締役が必要である。 |

|

人材戦略 |

成長戦略推進の原動力は「人材」であり、人的資本の価値を最大化するための人材戦略に関する豊富な知見・経験を持つ取締役が必要である。 |

|

DX・IT |

事業環境の変化に適切に対応し、競争力の強化や新たな価値の創出を果たすためには、デジタル技術の戦略的活用が必須であり、DXおよびITに関する豊富な知見・経験を持つ取締役が必要である。 |

|

サステナビリティ・ESG |

持続可能な循環型社会の実現に向けて、環境・社会課題に適切に対応し、企業として持続的に成長するため、サステナビリティおよびESGに関する豊富な知見・経験を持つ取締役が必要である。 |

| 業界知識 | スペースクリエーション企業への転換を図り事業領域の拡大を果たすために、既存のインテリア業界のみならず、素材、建設等バリューチェーン全体に関わる専門的な知見・経験を持つ取締役が必要である。 |

| 開発・品質 | イノベーティブな商品開発・デザイン、安全・安心を担保する品質の提供は、事業継続・拡大の重要要素であり、開発・品質に関する豊富な知見・経験を持つ取締役が必要である。 |

|

営業・マーケティング |

マーケットインの視点で質の高いソリューション提供を行うためには、国内外の市場環境および顧客・取引先などのステークホルダーとの関係に精通し、営業戦略の策定や実行に関する豊富な知見・経験を持つ取締役が必要である。 |

| サプライチェーンマネジメント | 多様な市場・顧客ニーズにきめ細かく対応し、多品種の商品を提供する事業モデルにおいて、最適なサプライチェーンマネジメントが不可欠であり、その専門的な知見・経験を持つ取締役が必要である。 |

| グローバル事業 | 市場規模の大きい海外市場において当社のビジネスモデルを展開し、成長を取り込むことは不可欠であり、グローバル事業に関する豊富な知見・経験を持つ取締役が必要である。 |

|

ビジネスモデルの革新・変革 |

スペースクリエーション企業への転換を図るために、事業領域の拡大、新規事業の創出を加速する必要がある。革新・変革に向けた多面的かつ広範な知見・経験ならびにマインドを持つ取締役が必要である。 |

取締役の選任理由

|

氏名 |

選任理由 |

2024年度の取締役会への出席状況 |

|

近藤 康正 |

大手商社において化学品関連業務等に携わり、前職では上場企業(製造業)の経営を担い、企業経営全般に関する豊富な知識と経験を有しています。当社入社後は、社長室、コーポレート部門の担当執行役員として、企画・管理業務を統括し、2024年4月1日に社長執行役員に就任、長期ビジョン【DESIGN 2030】、中期経営計画【BX 2025】の達成に向けて取り組んでいます。これらの経験と実績から、引き続き取締役として適任と判断いたしました。 |

100%(14回中14回)出席 |

|

松尾 豊 |

当社において北関東⽀社長、関⻄⽀社長、⻄日本ビジネスユニットマネージャーなどを歴任し、国内主要営業拠点での売上拡大に貢献しました。また、ロジスティクス部⾨ゼネラルマネージャーを務めるなど幅広い分野に従事し、直近では株式会社SDSのグループ化によるロジスティクス機能強化を推進しました。2025年4月より、事業部⾨ゼネラルマネージャーに就任し、国内インテリア事業および空間総合事業、エクステリア事業を管掌しております。国内インテリア事業と物流業界、および社内状況に関して豊富な知識と経験を有しており、取締役として適任と判断いたしました。 |

ー |

|

浜田 道代 |

会社法学者及び元公正取引委員会委員としての豊富な経験と高度かつ専門的な見識を有され、取締役会などにおいて、積極的に企業法務に係る意見や当社の女性活躍推進に係る意見をいただくなど、経営を監督・監査する役割を担っていただいております。引き続き、同氏の見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |

100%(14回中14回)出席 |

|

宇田川 憲一 |

上場会社において生産・製造面の事業構築に加え、さまざまな海外事業の立ち上げ・拡大に貢献され、また代表取締役経験者として経営に携わるなど豊富な経験と高度かつ専門的な見識を有され、取締役会などにおいて積極的に企業経営全般に係る意見や当社の海外事業運営に関する意見をいただくなど、経営を監督・監査する役割を担っていただいております。引き続き、同氏の見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |

100%(14回中14回)出席 |

|

寺田 修 |

上場会社(大手建設会社)における国内外での建設事業の拡大に貢献され、また代表取締役経験者として経営に携わるなど豊富な経験と高度かつ専門的な見識を有されており、取締役会などにおいて、同氏の企業経営全般並びに建設業界全般に係る意見をいただくなど、経営を監督・監査する役割を担っていただいております。引き続き、同氏の見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。※1 |

100%(14回中14回)出席 |

|

大鐘 亜樹 |

男女雇用機会均等法施行後の女性総合職第一期生として大手銀行に入行し、資本市場、融資、事務企画、拠点マネジメント、監査の他、出向先(金融機関)においては取締役として経営に携わるなど豊富な業務経験を有され、取締役会などにおいて、企業経営全般並びに財務・会計に関する意見をいただくなど、経営を監督・監査する役割を担っていただいております。引き続き、同氏の見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。※2 |

100%(11回中11回)出席 |

|

美根 陽介 |

当社において中国四国支社長、ロジスティクス本部長など幅広い分野に従事し、国内インテリア事業と物流業界、及び社内状況に深く精通し、また子会社の取締役も務める等、豊富な業務知識と経験を有しております。監査等委員会における社内の日常的な情報収集や執行部門からの定期的な業務報告の聴取等、当社の経営の監督・監査機能をより高いレベルに高める事が可能であると判断し、監査等委員である取締役候補者としております。なお同氏は、常勤の監査等委員としての任にあたる予定です。 |

100%(11回中11回)出席 |

〈独立性に関する補足説明〉

※1寺田修氏は、2020年6月まで、当社の取引先である清水建設株式会社の取締役を務めておりましたが、同社との取引額は当社の2024年度連結売上高に対する割合で0.0047%となり、当社が定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、独立性に関して懸念はないと判断しております。

※2大鐘亜樹氏は2019年3月まで株式会社三井住友銀行に勤務しておりましたが、同行を退職後6年が経過しております。また、2025年3月末時点における当社グループの同行からの借入金は、当社連結総資産に対する割合で1.904%であり、当社が定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから独立性に関して懸念はないと判断しております。

取締役会の実効性評価

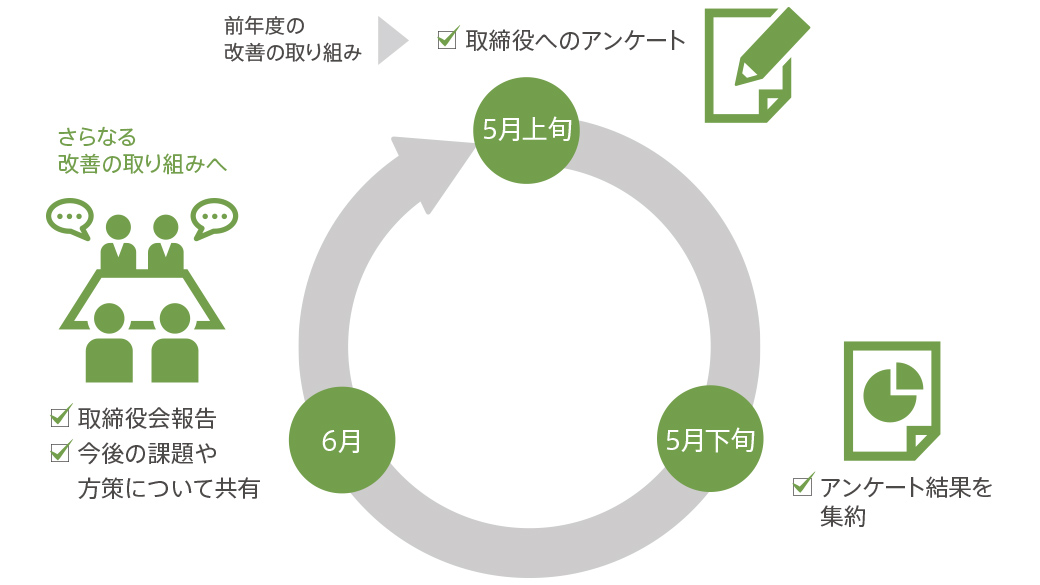

取締役会としての判断、監督、会議の運営などについて、取締役会の実効性の担保に努めるべく、年1回、各取締役が取締役会に対する自己評価を行い、そのうえで取締役会全体の実効性の分析・評価を実施しています。評価項目は、取締役会の構成から議論内容の質やステークホルダーとの対話まで多岐にわたります。

2024年度分の評価については、2025年5月にアンケート調査を取締役全員に実施し、評価結果を取締役会で審議しており、今後の取締役会において、実効性をより高められるよう努めています。

実施要領

| 対象者 | 全取締役(7名) |

|---|---|

| 実施方法 | ①対象者に対するアンケートを実施 ②アンケート結果を集約 ③取締役会において課題を共有し、今後の方策を検討 |

| 評価項目 |

|

プロセス

評価結果(25年度5月実施)

|

テーマ |

評価結果・対策 |

| 取締役会の 役割・責務 |

内部統制体制は確立されており適切に運用されている一方で、中長期的な経営戦略、事業戦略に関する継続的かつ深掘りされた議論が不足しているとの課題認識がなされた。 2025年度に策定を進める次期中期経営計画の検討にあたり、取締役会においても、前広に活発な意見交換を行う機会を拡充する。 |

|---|---|

| 取締役会の運営 | 取締役会における議論は活発に行われているものの、個別議論に留まらない建設的かつ体系的な議論のさらなる活性化が課題として挙げられた。そのためにも取締役会の運営につき、資料の早期配信、資料の質と量の改善、議事録取りまとめの早期化が重要との指摘もあり、事務局としても改善を図る。 |

関連当事者間の取引

当社は、「取締役会規則」に基づき、当社の取締役の利益相反取引および競業取引の承認については取締役会の決議事項としており、係る運用を通じて取締役会による適切な監督がなされているものと判断しています。

社外取締役の独立性基準

当社における社外取締役の選任については、会社法および上場証券取引所の定める「社外性」「独立性」に関する要件に加え、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言できる高い専門性と豊富な経験を重視しています。その独立性基準については次のとおり定めています。

1. 現在において、次のいずれにも該当しない者

- 当社の議決権の5%以上所有する株主またはその業務執行者

- 当社との取引金額が当社連結売上高の2%以上の取引先及びその子会社の業務執行者

- 当社の主要借入先(当社グループの借入額が直近事業年度末で当社連結総資産の2%以上の借入先)の業務執行者

- 当社の会計監査人に所属する公認会計士

- 当社からの取締役報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を当社から得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人・団体等である場合には、当該法人・団体に所属する者)

- 当社から年間100万円以上の寄付を受けている組織の業務執行者

- 上記(1)から(6)の2親等以内の親族

2. 直近過去3年間のいずれかの時点において、上記(1)から(7)のいずれにも該当しない者

社外取締役 座談会

サンゲツは、2015年に監査等委員会設置会社へ移行し、2019年6月には取締役7名のうち社外取締役を過半数となる4名とするなど、取締役会の監査・監督機能の強化を進めてきました。中長期的な企業価値向上とガバナンスにおける実効性の強化に向けて4名の社外取締役が意見を交わしました。

取締役のトレーニング等

21年12月に移転した関西支社の視察

コンプライアンス経営推進のため、取締役及び経営幹部の社内外での研修参加機会を設けており、第三者機関主催の研修会等へ参加する際の費用は会社負担としています。独立社外取締役については、業務執行状況に関する認識向上のため、就任時のオリエンテーションに加えて、現場の視察や経営陣等との対話の機会などを設けています。

監査等委員会

監査等委員会は、独立社外取締役全員と常勤の社内取締役1名で構成されており、半数以上が独立性基準を満たした委員です。

内部統制システムを活用した監査を中心としつつ、委員自ら国内外の拠点往査も実施しています。一方で、社長との定期的な意見交換会、執行役員や社員からの報告会、会計監査人からの報告会、関係会社監査役連絡会等の実施により、有益な情報を入手・共有することで監査等委員会としての監査の実効性を高めています。

2024年度の主な検討事項

- 監査等方針及び計画策定

- 監査等委員会監査報告の策定

- 会計監査人の評価(相当性判断)

- 会計監査人の監査報酬額への同意

- 経営監査部の監査活動レビュー

- 商品調達体制や品質管理体制等への往査ヒアリングによるモニタリング

- グループ会社等の現況報告、 課題抽出など

2024年度の監査等委員会開催実績

|

開催回数 |

14回 |

|---|---|

|

出席率 |

100% |

監査等委員会の活動状況

・経営執行責任者との対話 40回※2024年度実績

取締役会以外に、執行役員、各グループ会社の経営責任者、本部長・部長との対話の機会を設けています。

・重要会議への出席 47回※2024年度実績

取締役会以外に、事業戦略会議など執行の意識決定に寄与する重要会議へ参加し、必要な意見を述べています。

・往査の実施 79回※2024年度実績

各現場の生の情報を得るため、現地往査を実施しています。

指名報酬委員会

指名報酬委員会は、監査等委員である独立社外取締役全員と代表取締役 社長執行役員で構成されており、半数以上が独立性基準を満たした委員です。 当委員会では、後継者候補の育成計画の監督や役員の報酬に関して具体的な報酬額を決定し、透明性をもって取締役会への提案・説明を行っています。最高経営責任者や取締役、執行役員の選解任には十分な時間と資源をかけ、客観性・透明性・適時性をもって資質を備えた人物を選任し取締役会に提案します。また、最高経営責任者がその機能を十分発揮していないと認められる場合には、適時性をもって解任を取締役会に提案します。次期の取締役会構成メンバー、執行役員を兼務する取締役の業績評価や、取締役を兼務しない執行役員の人事・評価、ならびに、役員報酬制度のあり方、報酬水準の妥当性などについても審議を行っています。

指名報酬委員会の活動状況

| 氏名 | 常勤/社外 | 出席状況 (全12回) |

具体的な審議內容 |

| 浜田 道代 | 社外 | 12回 |

|

| 宇田川 憲一 | 社外 | 12回 | |

| 寺田 修 | 社外 | 11回 | |

| 大鐘 亜樹 | 社外 | 8回 | |

| 羽鳥 正稔 | 社外 | 4回 | |

| 近藤 康正 | 常勤 | 12回 |

(注)大鐘 亜樹は、2024年6月19日就任以降の出席回数となります。

羽鳥 正稔は、2024年6月19日開催の第72回定時株主総会をもって辞任しております。

サクセッションプラン

当社では、経営理念や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者(CEO)等の後継者育成計画とその運用状況について監督するとともに、人格・人望、見識、業務遂行能力、経営的視点、および経営参画意識等の基準に照らし、議論を進めています。

指名報酬委員会は取締役および執行役員の指名に関し、CEOなどの後継者プラン(後継計画、要求される資質、候補者選定などのステップを含む)やCEO後継者の選任に至った経緯・背景、CEO解任の提案およびそれに至る経緯・背景等について審議し、必要に応じ取締役会に説明提案を行うこととしています。

後継者の育成について

育成に関しては、将来有望な人材プールとしてリーダー養成研修や上級管理職(執行役員候補)研修といった社内の選抜制度等を活用するほか、執行役員や幹部社員候補の検討においても、社外取締役が取締役会に留まらず他の重要会議(事業戦略会議、事業課題検討会議等)に参加したり、経営幹部の社員を対象に将来の経営に関して個別面談を実施したりすること等を通じて、後継候補者の人となりや考え方を直接把握する機会を多く得られる仕組みとしており、指名報酬委員会における議論に役立てています。

後継者育成に関する重要事項

- CEOの中長期サクセッションプランの検討

- CEOに求められる要件・資質の適宜見直し

- 中長期的な執行役員や幹部社員候補の検討

- 一定の時間軸の中で、後継者の育成状況を確認する機会の多様化

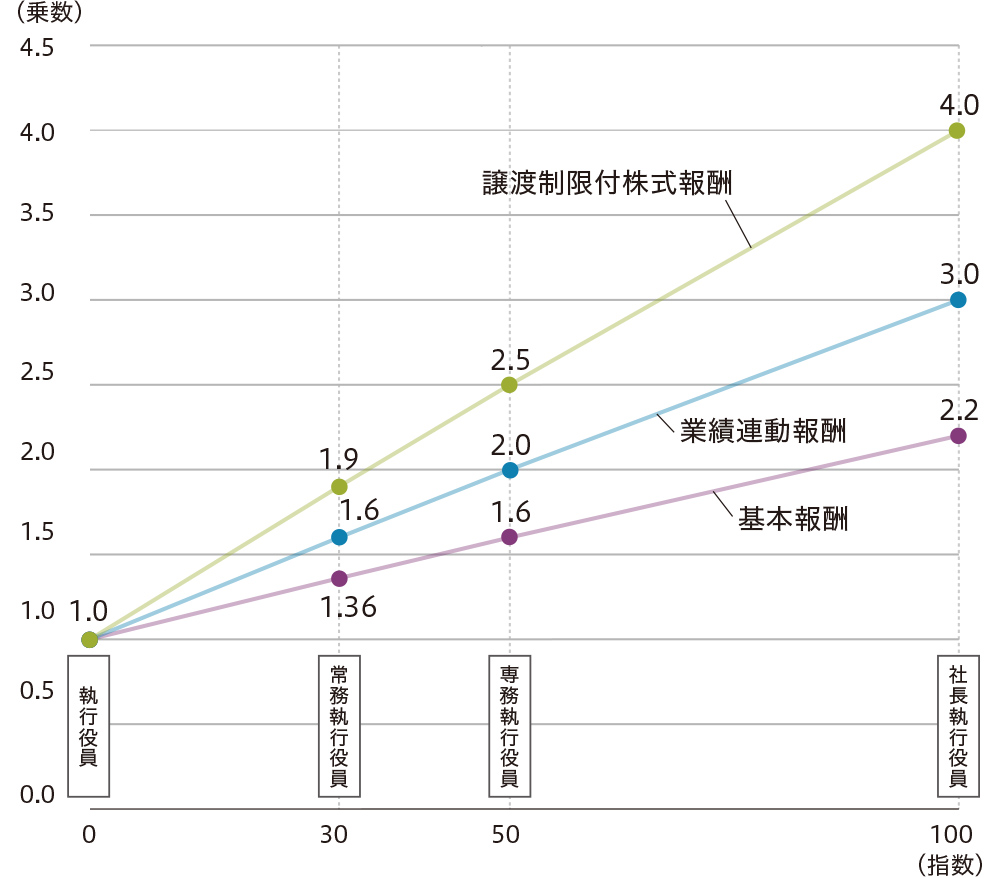

業績・株主価値と連動した透明性の高い報酬制度

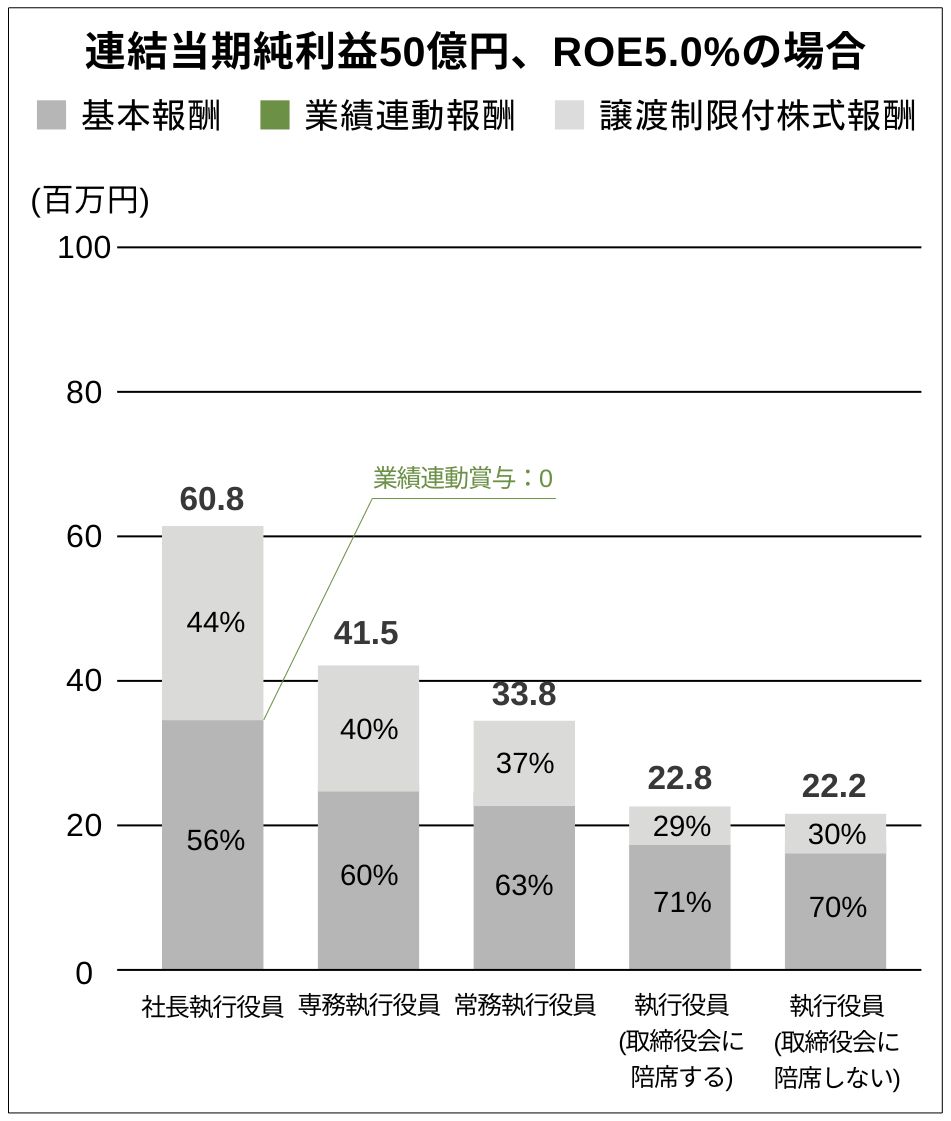

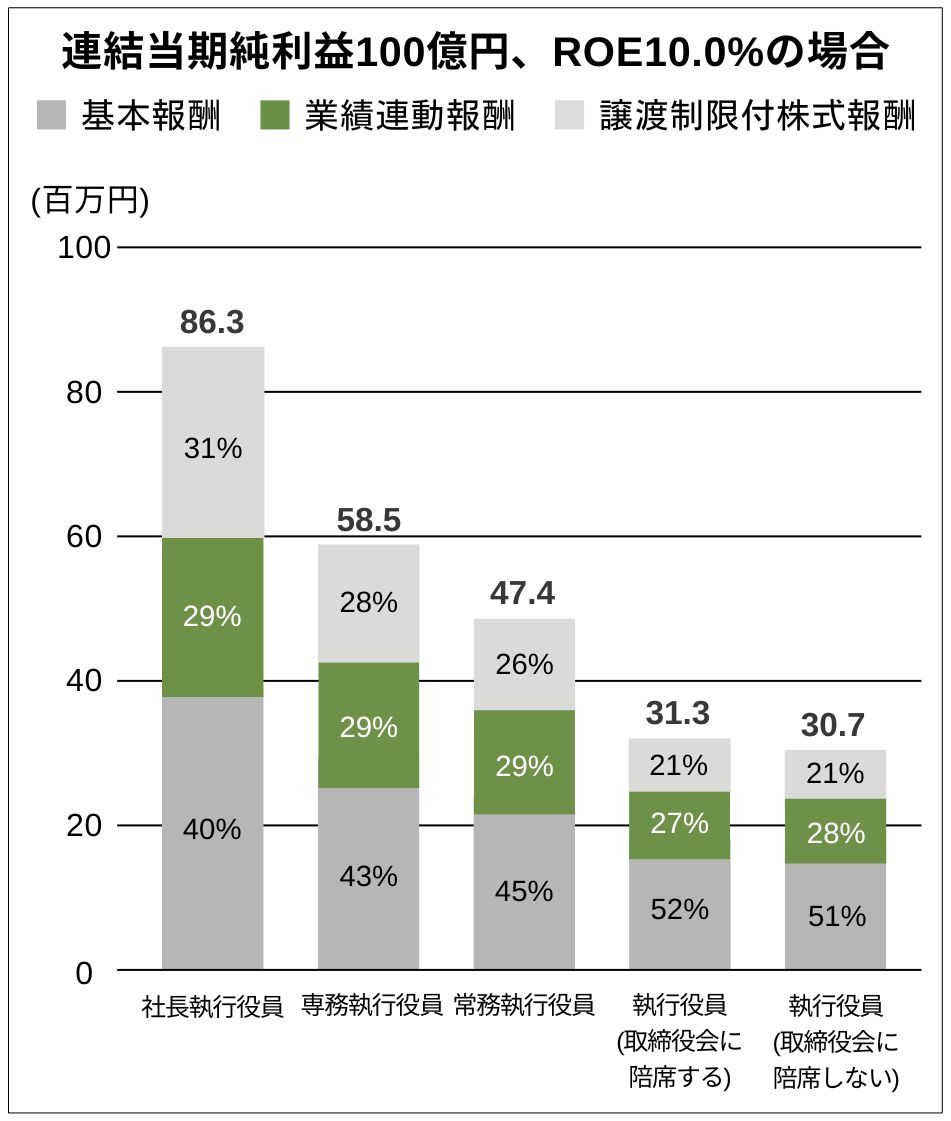

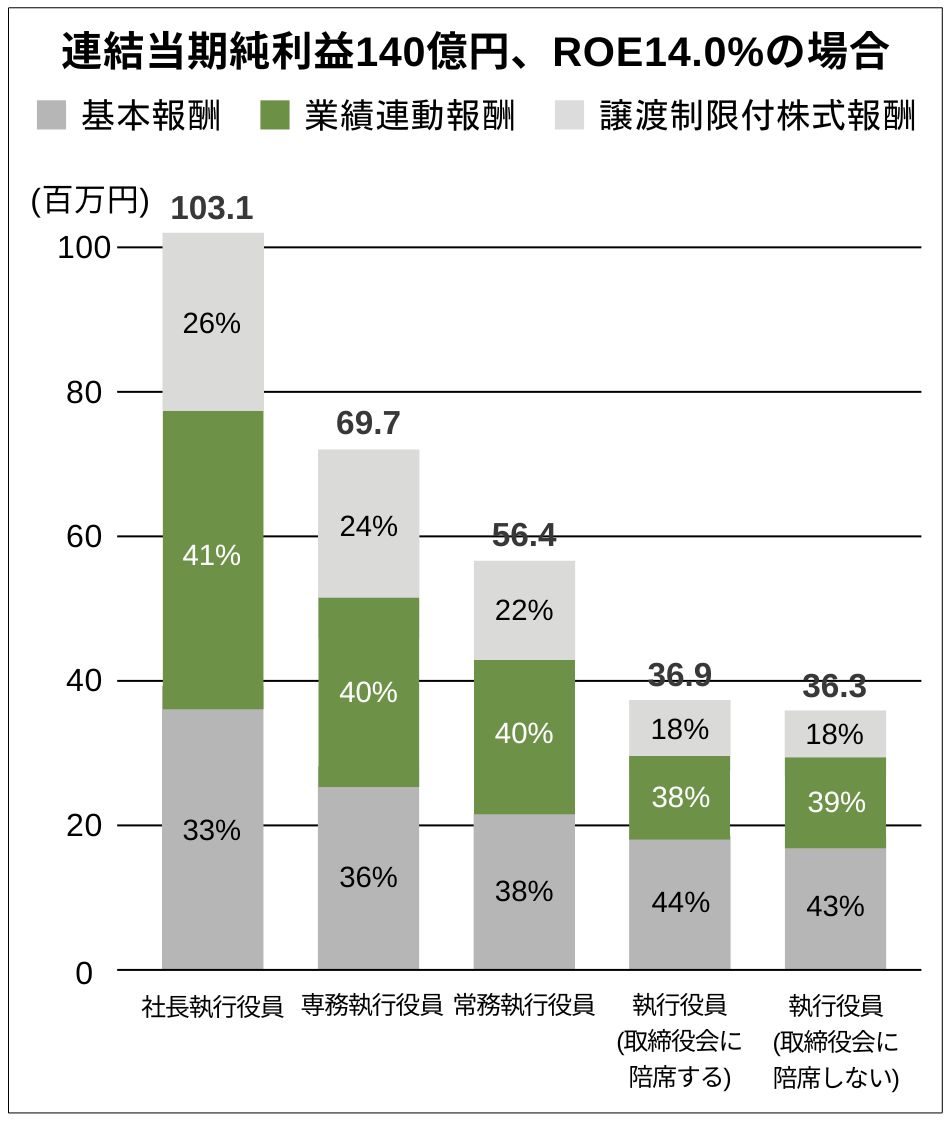

グラフ1 各執行役員役位別乗数(報酬別)

当社の報酬制度は①基本報酬、②業績連動報酬、③譲渡制限付株式報酬で構成し、業績・株主価値と連動した透明性の高い報酬制度を運用しています。 取締役のうち執行役員を兼務しない者および監査等委員である取締役の報酬は基本報酬のみとします。取締役のうち、執行役員を兼務する者および執行役員の基本報酬は、当該事業年度の事業に対する各人の貢献を指名報酬委員会が評価し、貢献評価指数を0.85 〜1.25 の間で決定し、算出します。業績連動報酬は、事業収益と資本効率向上の指標である連結当期純利益を連動指標とし、資本効率の向上を単年度ベースで実現することを目的に支給しています。譲渡制限付株式報酬は、株主の皆さまと価値共有を進めること、および企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを明確にすることを目的に、現在の中期経営計画期間に適用される株式数を決定、これを支給しています。各報酬の算定式は以下のとおりです。なお、役位が上位になるに従い、業績連動報酬と譲渡制限付株式報酬の比率が高くなるように設計するものとしています。

また、役員報酬制度の見直しについては、株主総会の決議によって行うことを定款で定めています。譲渡制限付株式報酬を導入した際の株主総会における議決権行使の結果については、下記をご覧ください。

表1 各報酬制度の内容

| 報酬の種類 | 内容 | 算定式 |

| 基本報酬 ※ | 指名報酬委員会で各人の 当該年度の実績および 事業への貢献により評価、決定 ※取締役のうち執行役員を兼務しない者および監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみとします。 |

(算定式) 基本報酬 = 標準基本報酬 × 貢献評価倍率 × 各役位別乗率

|

| 業績連動報酬 | 単年度ベースでの資本効率(ROE)の向上を目的に支給しており、連結当期純利益を連動指標として決定 | (算定式) 業績連動報酬 = 執行役員1人当たりのベース単価 × 各役位別乗率

|

| 譲渡制限付 株式報酬 |

株主の皆さまと価値共有を進めること、および企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを明確にすることを目的に、現在の中期経営計画期間に適用される株式数を決定 | (算定式) 譲渡制限付株式報酬(株数) = 執行役員標準株数 × 各役位別乗率

|

表2 執行役員1人当たりのベース単価

| 連結当期純利益※(ROE) | ベース単価 (X = 連結当期純利益) |

| 50億円以下 (ROE5.0%以下) |

0円 |

| 50億円超~100億円以下 (ROE5.0%超~10.0%以下) |

(X - 50億円) × 0.17% |

| 100億円超~140億円以下 (ROE10.0%超~14.0%以下) |

(100億円 - 50億円) × 0.17% + (X - 100億円) × 0.14% |

| 140億円超~180億円以下 (ROE14.0%超~18.0%以下) |

(100億円 - 50億円) × 0.17% + (140億円 - 100億円) × 0.14% + (X - 140億円) × 0.10% |

※自己資本=1,000億円をベースに各ROEにて基準となる各連結当期純利益を計算

役位別 報酬総額と構成割合

役員区分ごとの報酬等の総額

| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) |

報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) |

||

|

固定報酬 |

業績連動報酬 |

譲渡制限付株式報酬 |

|||

|

取締役(監査等委員を除く。) |

129 |

59 |

49 |

21 |

3 |

|

取締役(監査等委員) |

22 |

22 |

- |

- |

2 |

|

社外役員 |

45 |

45 |

- |

- |

5 |

(注)上記には、当事業年度中に退任した取締役(監査等委員を除く) 1名及び取締役(監査等委員)2名 (うち社外取締役1名)を含んでおります。なお、当事業年度末現在の人数は、取締役(監査等委員を除く) 2名及び取締役(監査等委員) 5名であります。

譲渡制限付株式報酬の金額は当連結会計年度の費用計上額を記載しております。

政策保有株式に関する考え方

当社は事業戦略上、新たに関係を強化すべき企業、また取引先として継続して関係を強化すべき企業などの観点から総合的に判断し、中長期的に保有する政策保有株式を決めています。株式を継続保有するかどうかについては、投資先により担当部署を設け、関係性の変化なども考慮して事業戦略上の保有継続の必要性を確認します。財務経理部では保有にかかるコストとリターンの確認を行います。それらの情報をもとにして中長期的に保有の意義があるかどうかを判断し、保有意義が消失した場合には株式の売却を行うという方針に則り、取締役会に報告し、審議を行っています。売却を決定した場合には、投資先と対話を行ったうえで売却を進めることとしています。

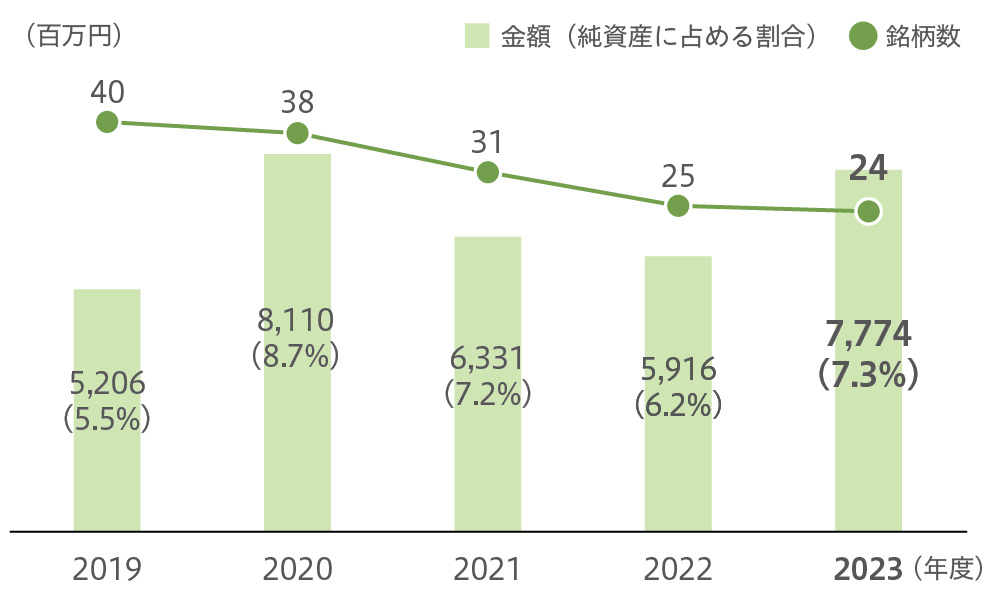

保有銘柄数は着実に減少基調にあり、資産効率性を意識した経営を進めています。

政策保有株式推移

議決権行使の基準

投資先企業の経営方針を尊重したうえで、さまざまなチャネルを通じた対話やコミュニケーションを行い、その企業の中長期的な企業価値の向上、株主還元姿勢、コーポレート・ガバナンスやCSRへの取り組みなどを総合的に判断するとともに、議案の内容が当社の保有目的に適合するか、また当該企業の価値向上につながるかを個別に精査したうえで、賛否の判断をしています。

執行役員制度に関する考え方

当社グループのさらなる成長とコーポレートガバナンス体制の強化に向け、執行役員制度を導入しております。経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任を明確化するとともに、業務遂行の迅速化を図っています。

IR・SR強化

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主・投資家との建設的な対話を通じた信頼関係の構築を目指しています。開示においては、ディスクロージャーポリシーに則り、法定開示のみならず、当社への期待・関心事を踏まえた適時・適切な情報開示により、経営の透明性を高めています。また、社長室広報IR課をIR活動の専門部局とし、財務経理部、社長室経営企画課、ESG推進課などの各部門が連携して、より実効性の高い情報提供に努めているほか、要望に応じて代表取締役社長、担当役員等が面談に対応することで、当社の企業価値を適正に評価していただけるよう取り組んでいます。

2024年度 対話状況

| 内容 | 対応者 | 参加者 | 回数 |

| 株主総会 | 代表取締役社長執行役員、取締役、社外取締役(監査等委員)、執行役員 | 株主 |

1回 |

| 会社説明会 | 代表取締役社長執行役員、取締役、社外取締役(監査等委員)、執行役員 | 株主(主に個人株主) |

1回 |

| 決算・経営戦略説明会 | 代表取締役社長執行役員、執行役員ほか | アナリスト・機関投資家 |

2回 |

| スモールミーティング | 代表取締役社長執行役員 | アナリスト・機関投資家 |

1回 |

| IR・SR面談 | 代表取締役社長執行役員、執行役員ほか | アナリスト・機関投資家・株主 |

約100回 |

関連リンク