STORY#01 <後編・和紙>

“素材の可能性”を見せる

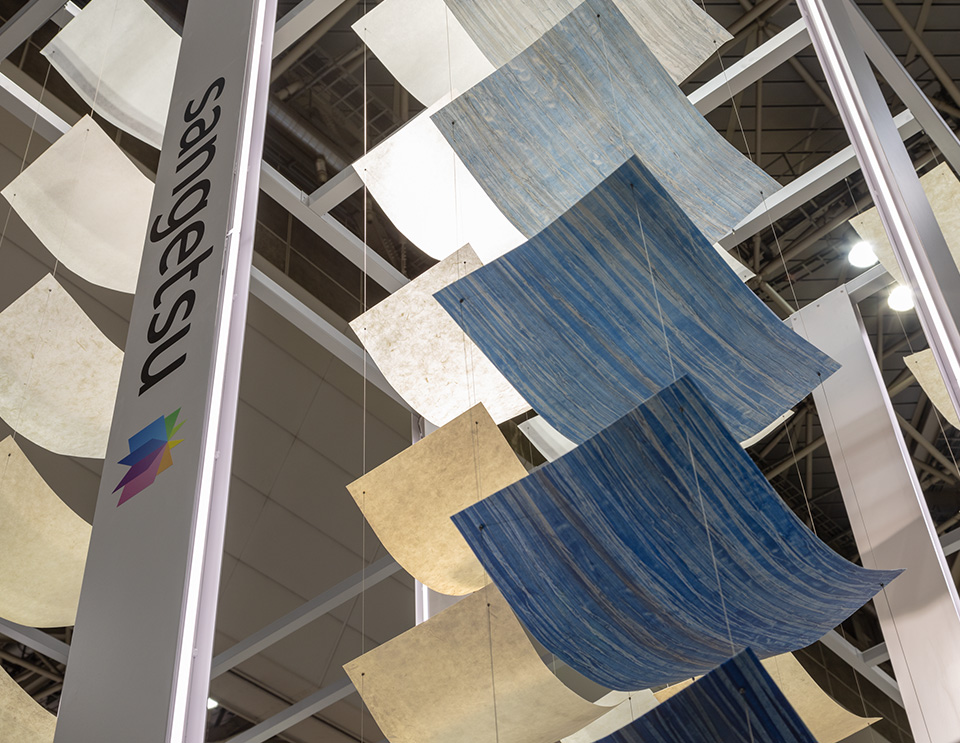

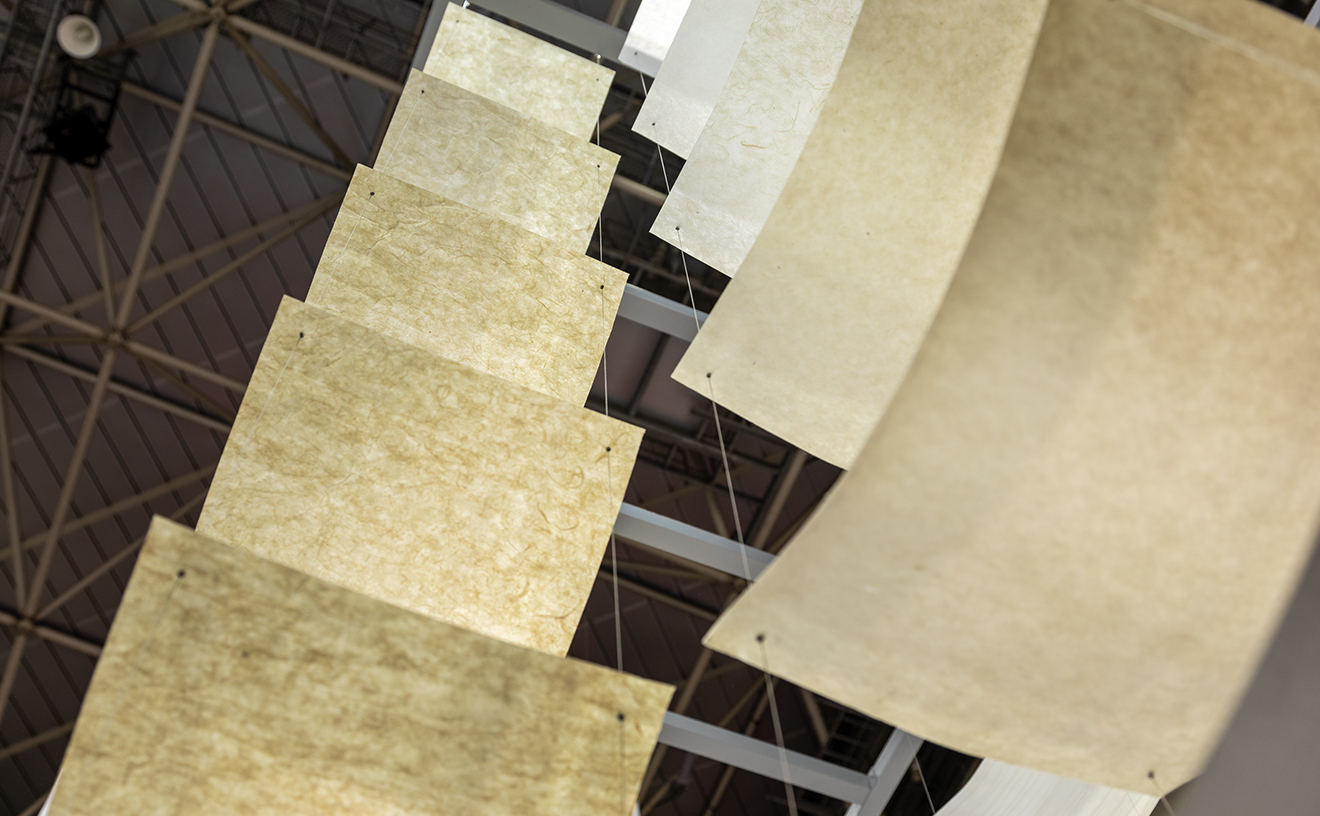

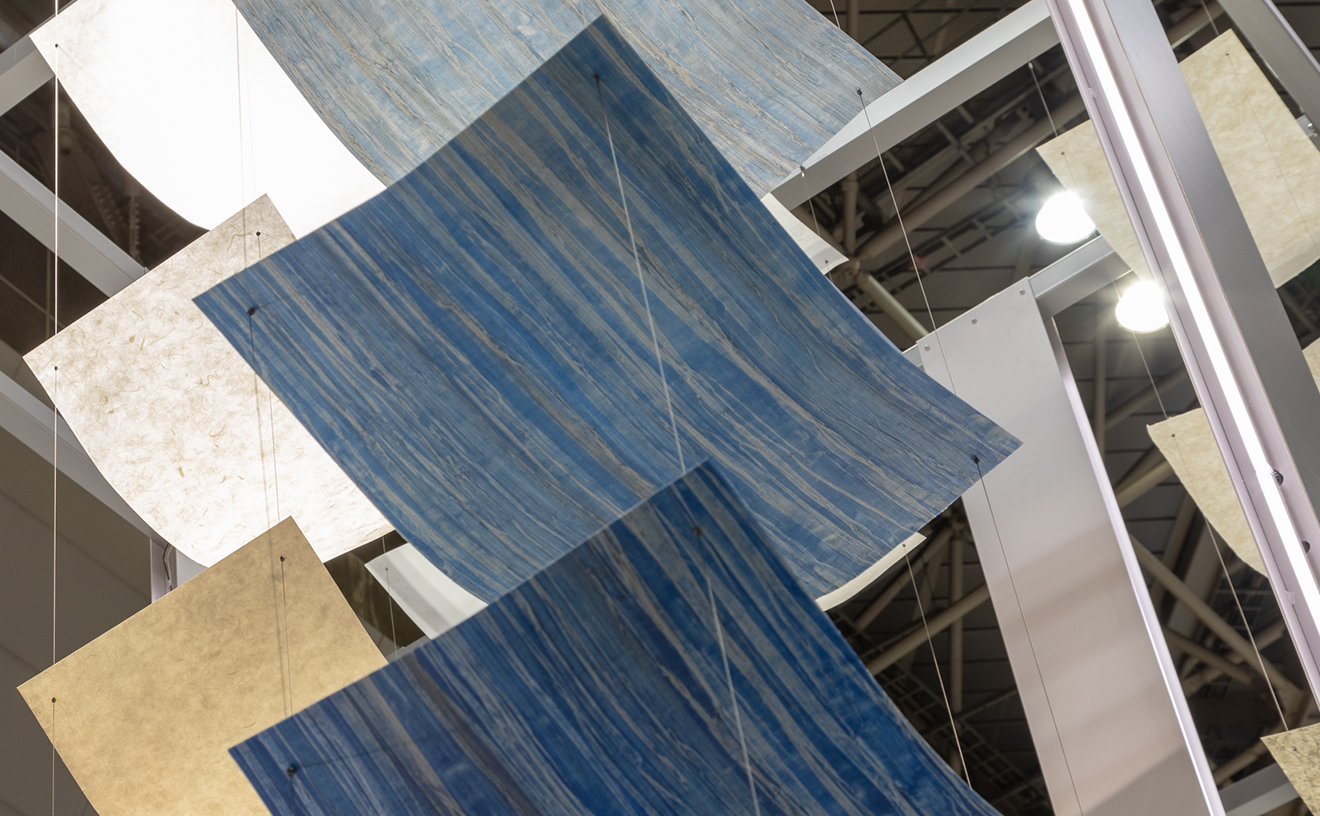

「国際ホテル・レストラン・ショー 2019」の出展時に、ブースを清々しく装った和紙の柱。ていねいにつくられた上質な和紙は、見本帳 2018-2020 XSELECT(エクセレクト)に収録されている11種だ。その7段階のグラデーションは単なる色の変化ではなく、製造工程を表すものだった。 見る人の心をつかむ繊細な表情の裏側には、さまざまな手技が駆使されていた。

撮影/森田大貴(特記をのぞく)

※本ページの掲載情報は取材当時(2019年9月)のものです。

PROJECT

手作業ならではの味わいと

柔軟性を見せる

サンゲツと工房の間に立って、デザイナーの創造力を触発するものにしたい

― 谷山直義

-

サンゲツと工房の間に立って、デザイナーの創造力を触発するものにしたい

― 谷山直義

「和紙の工房でいちばん薄い紙を見せてもらったら、トレーシングペーパーよりも薄く、ほんとうに透けるほど。ところがクオリティの高さを発揮しながらも梱包用だというんです。日本の手技の凄みがありました。それが伝わるような、ベースの和紙から製品に至るまでの過程を立体的に感じることができれば、デザイナーやホテルの方に響くのではないか、と思ったんです」

-

谷山直義Naoyoshi Taniyama

1973 年名古屋生まれ。

武蔵野美術大学空間演出デザイン学科卒業。

スーパーポテトに入社後、グランドハイアットなど、海外を含むホテルのインテリアデザインを手がける。16年の在籍ののち独立し、2011年NAO Taniyama & Associatesを設立。グランドハイアット大連、グランドハイアットマニラなどのホテルをはじめ、レストランやブティックなど商環境のデザインを手がける。

http://www.nt-a.jp

撮影/栗原諭

「国際ホテル・レストラン・ショー2019」でサンゲツブースの会場構成を担当したNAO Taniyama &Associates の谷山直義さんは話す。サンゲツの和紙製品をつくる工房を訪ねてさまざまな紙に触れ、「サンゲツと工房の間に立って、デザイナーの創造力を触発するものにしたい」という思いを強くした。そして、サンゲツの見本帳 2018-2020 XSELECT(エクセレクト)の「SHITSURAHI 極(きわみ)」シリーズから11 種をセレクト。和紙=和の空間というステレオタイプではなく、スタイリッシュでモダンな空間にも似合うようにデザインされた製品たちだ。それらを1 種につき段階をつけてグラデーションで見せることにした。

※2018-2020 XSELECTは販売を終了しています。

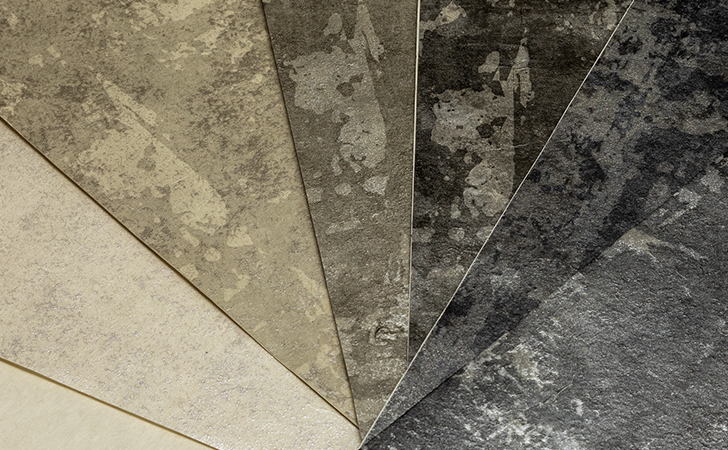

アースカラーを中心に製造工程の順に色がグラデーションを描く11種の和紙は四隅に穴を開けてテグスで吊っている。和紙のたわみ具合やフレームに仕込む照明との関係性も含め、原寸模型を作製の上、実験をして最終的な仕様を決定した。

-

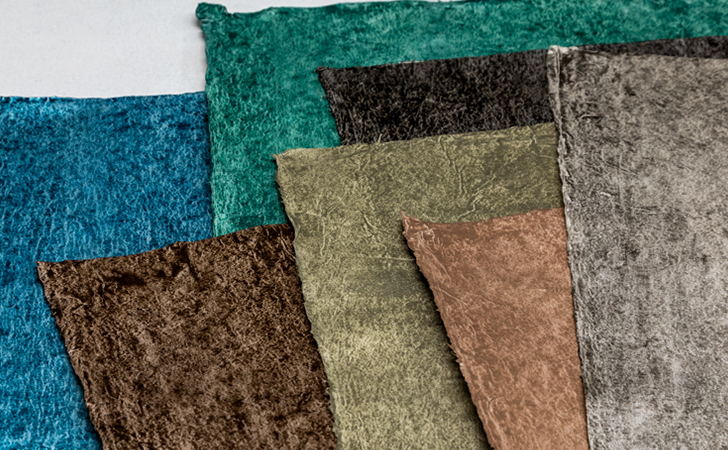

偶発的に生まれる表情

和紙の柱のひとつは鳥取県の因州和紙である。92cm 幅の機械漉きによるロールの和紙をベースに、揉みで意匠的にシワをつけたものを一枚一枚手作業で染め、最後にシルバーなど光沢のある塗料を塗ることでレザーのような表情が生まれている(*1)。

薄くて強い土佐の和紙は、揉んでからシルバー色の顔料を塗り、その上からオレンジ色やブルーを重ね、最後に左官で用いられるコテで顔料を掻き取る。シワの凹凸に応じて色の残り方が変わり、テクスチャーが生まれる(*2)。

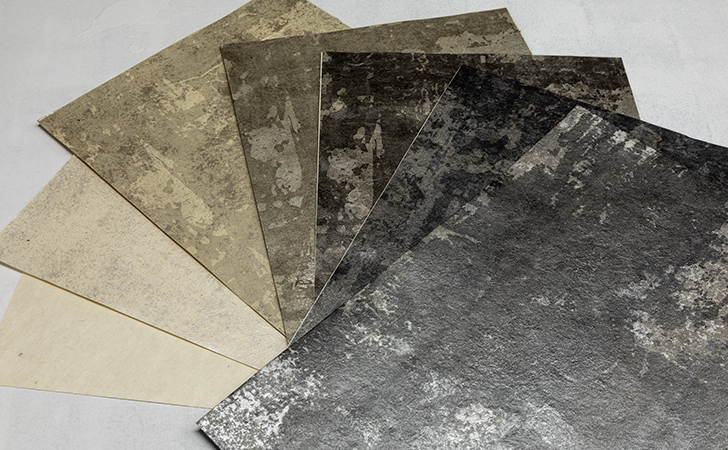

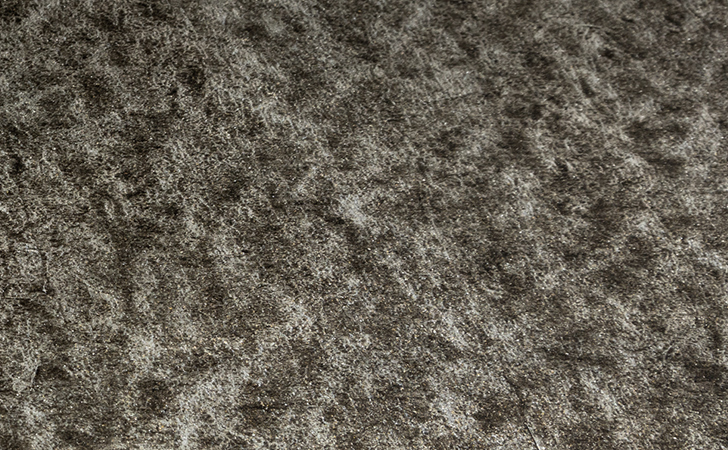

同様の手法で、ネパールで産する手漉きのロクタ紙をベースにしたものもある(*3)。溜漉きによる凹凸が大きな紙である。そこにシルバー色の顔料を塗って乾燥させ、上から黒の顔料を厚く塗り、スキージでしごくと下の色が出てきて、金属のようなテクスチャーとなる。

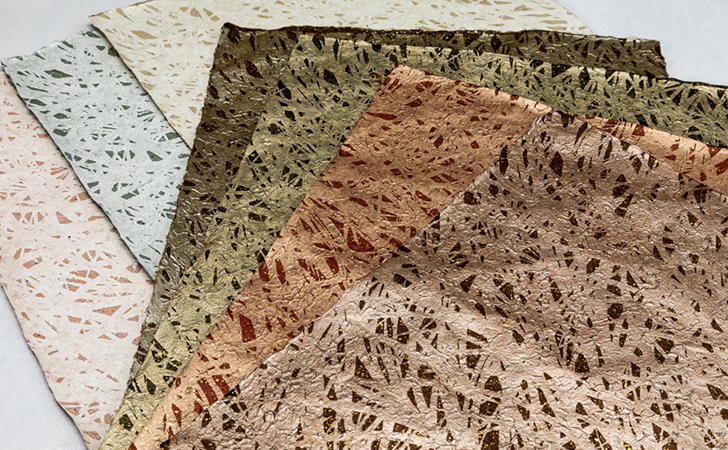

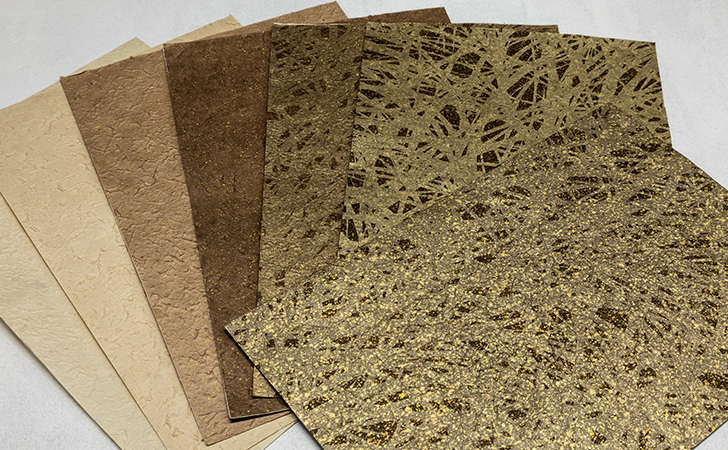

シルクスクリーンを活用した「SGB-125」は、ロクタ紙に顔料をくり返し印刷することで深みのある色柄になった。この和紙を制作した工房を見学したので、後半で紹介する。

-

*1 揉みと着色の工程を組み合わせた「SGB-105」

*1 揉みと着色の工程を組み合わせた「SGB-105」

-

*3 ぼかしの度合いと色を変化させた「SGB-151」

*3 ぼかしの度合いと色を変化させた「SGB-151」

-

美しいグラデーションの追求

これらを含めた11 種類が決定に至るまでには、それ以上の数の和紙のサンプルによって検討がなされた。グラデーションが前提であるため、もともと色の薄い製品では色幅を表現できなかったり、柄をプリントしたものでは、グラデーションの段階でベースの色と柄の掛け合わせがうまくいかなかったために断念したものもあった。試作を何度も重ね、最終的には、グラデーションの美しさにプライオリティをおいて決められた。

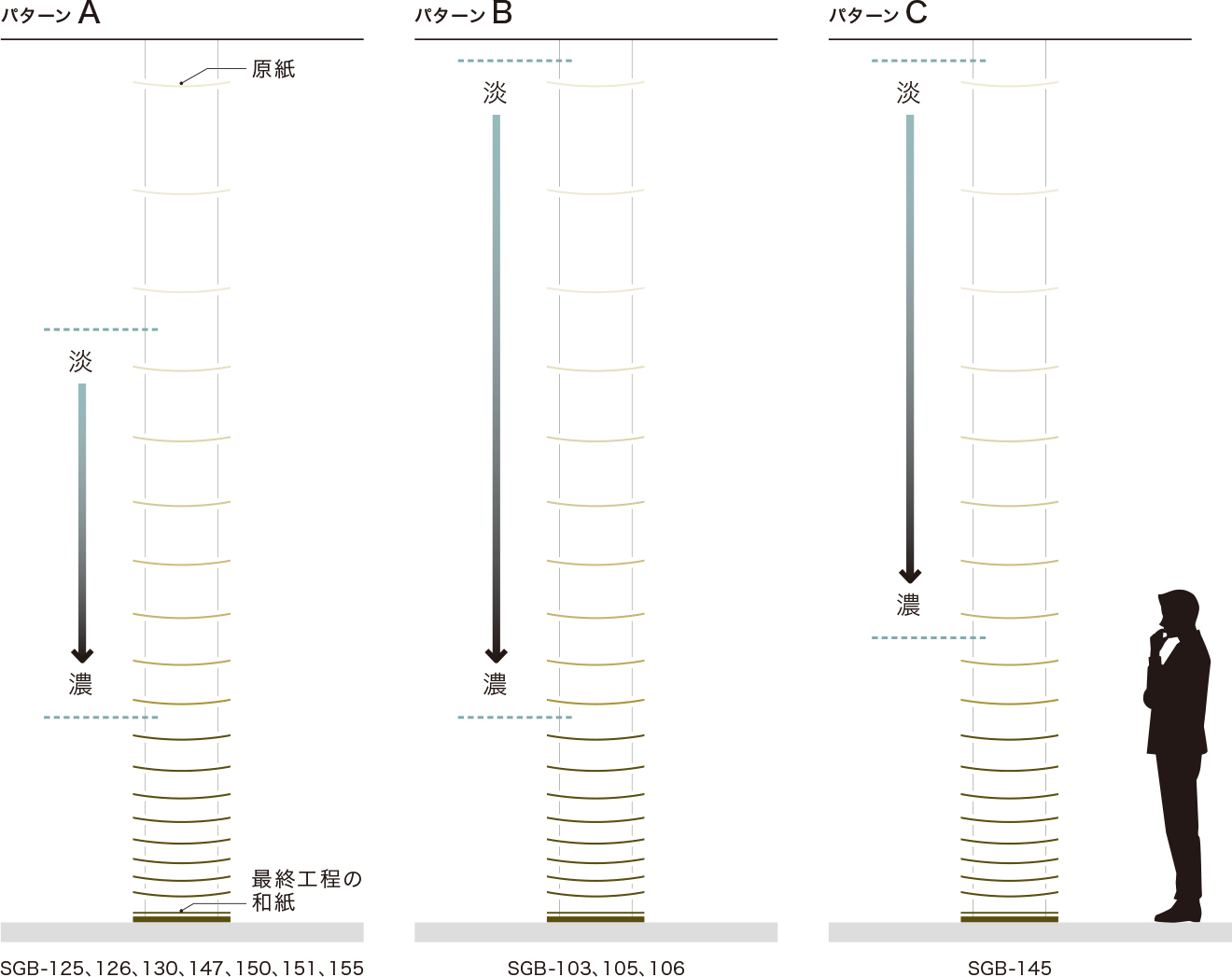

[展示ブース立面図]

OUR VIEW POINT

壁装材の分野を横断して

新味をつくり出す

「国際ホテル・レストラン・ショー 2019」での展示をきっかけとして、サンゲツの和紙、そしてフレキシブルな対応をアピールできればと考えたのです

― 吉田かおり

-

「国際ホテル・レストラン・ショー 2019」での展示をきっかけとして、サンゲツの和紙、そしてフレキシブルな対応をアピールできればと考えたのです

― 吉田かおり

— 今回展示した和紙は3つの工房との協働とのことですが、それぞれどのようなやり取りがあったのでしょうか?

-

吉田かおりKaori Yoshida

株式会社サンゲツ

インテリア事業本部壁装事業部

商品開発課 シニアエキスパート

吉田: 工房側からの提案でインスピレーションを受けるケースも、具体的にこういうものができないか、とこちらから投げかけることもあります。ときには現場の判断にお任せすることも。各工房独自の技法、得意とする技法があり、また製造体制も異なりますから、それぞれに合わせたやり方でお願いしています。

-

— 和紙に取り組まれたのはいつ頃からですか?

吉田: 見本帳エクセレクトには10年ほど前から和紙を掲載しているのですが、設計者やデザイナーの方々に浸透していないのではないかという思いがありました。「国際ホテル・レストラン・ショー2019」での展示をきっかけとして、サンゲツの和紙、そしてフレキシブルな対応をアピールできればと考えたのです。そもそも和紙は人の手による加工ですから、品質の安定が難しいとされます。けれど和紙の魅力を発信したいし、それをリーズナブルにエンドユーザーに届けたい。だから、しっかりと品質のコントロールをして一定の供給をできるように努めています。

-

見本帳エクセレクト SHITSURAHI<室礼>より

見本帳エクセレクト SHITSURAHI<室礼>より

-

— 和紙だけれど、どこかエキゾチックな印象を受けます。どんな場面での使用を想定されているのでしょうか?

吉田: 和の意匠に限らず、モダンな空間にも幅広く使っていただきたいですね。シルバーやパールのものは照明映えするので、ホテルや商業空間にも似合います。ほとんどの掲載品は不燃を取得していますので、安心してご使用いただけます。また、テクスチャーや色づかいによっては、アートのように仕立ててもおもしろいのではないでしょうか。

-

「SGB-126」

「SGB-126」

— サンゲツ内部での開発スタッフは何人いらっしゃるのですか?

吉田: 見本帳エクセレクトについては、商品開発スタッフは3名でした。壁装事業部として分野を問わず開発をしており、和紙もビニル壁紙も、織物も手がけます。トータルで空間にアプローチできるようにしているわけです。分野を横断することで、和紙で得たエッセンスをビニル壁紙に活かしたり、その逆もしかりです。そういった視点を育むことが、新商品の開発時にプラスになると思っています。

PRODUCT DETAIL

和紙の工房を訪ねて

-

-

実際に「国際ホテル・レストラン・ショー2019」のブースで使われた11種の和紙のうちのひとつ。

今回は、その和紙を制作した工房のうち1社を訪ねて、紙や技法について話を伺った。

紙の景色を引き出す手技

-

つるりとした薄い卵色の鳥の子紙に景色を描き、金銀の砂子を散らした襖。金箔を全面に貼ってから刷毛引きで霞をたなびかせたり、木版で文様をリピートさせたり。日本の伝統的な空間では張付壁や襖、屏風の主材料となる和紙にさまざまな装飾を施してきた。今回、「国際ホテル・レストラン・ショー2019」に和紙3種を提供した工房も、琳派や大和絵で用いる技法で和紙に加飾している。いずれも“和”にしばられない、モダンさを備えた表情だ。「昔は均一であることが求められて、少しでもばらつきがあると経師さんから怒られたものです。でも意識が変わってきて、1枚ずつ異なるものも味わいとして好まれるようになってきました」と工房の代表。

-

「SGB-125」

「SGB-125」

美しいグラデーションのための工夫

-

「国際ホテル・レストラン・ショー2019」では、当初は、加工前の和紙から見本帳掲載品まで順を追って見せる予定だったが、同社でつくる和紙には不可能なものもあった。単色のグラデーションは容易だが、何種類かの色を重ねる場合、各色を変えていくのは難しいことだったし、黒色のベースに明るい色を重ねるものでは、段々明るくなってしまう。最終的に淡から濃へのグラデーションの美しさを基にして選ばれたのが、「SHITSURAHI 極」の「SGB-125」「SGB-126」「SGB-130」だった。グラデーションの段階ごとに色をつくることもあったという。ベースが茶色で、露草の文様が金色の「SGB-126」では、徐々に金色になるように、きれいなグラデーションをつくるのに苦心した。

-

「SGB-126」

「SGB-126」

材料も表現する内容に合わせて吟味

-

日本画であれば、顔料に接着剤となる膠(にかわ)や明礬(みょうばん)を加えるが、ここではアクリル樹脂系のメディウムも用いる。「明礬は紙と反応してシミになることがあります。メディウムはぴしっとして艶が出る。ただし本金の仕事では明礬。光沢の質が違うんですね」。ちょっとした材料の違いで表情は変化する。だから、最終形を頭に描きながら、それにふさわしい材料を選択する。顔料の粘度も気候によって調合を変える。気温が低い場合はメディウムを多めに混入して粘度を高く、乾燥しやすい時期はゆるめにする。透明のメディウムは色の濃淡にも活用。「SGB-130」では、黒に白を混ぜるとグレーになるので、メディウムで色の濃淡を調整した。

-

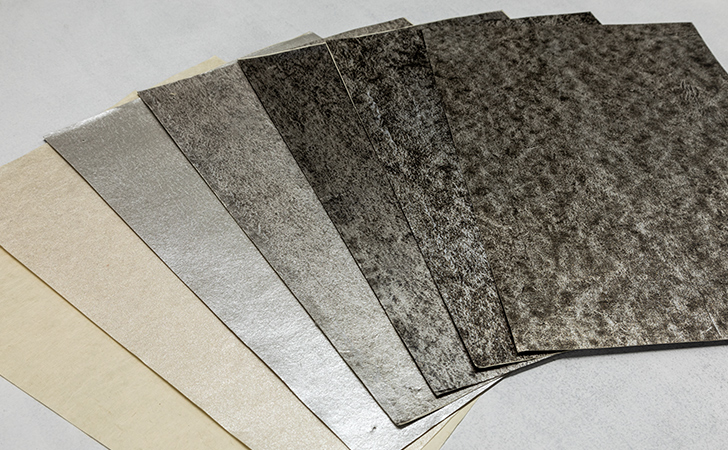

「SGB-130」

「SGB-130」

SGB-125ひとつの版をずらしながらシルク印刷

工房では、2種の和紙の制作工程を実演してもらった。まずは「SGB-125」。シルクスクリーンを用いた技法だ。メッシュ状のスクリーンに、顔料が通過するところ、そうでないところをつくり(版と呼ぶ)、柄を表現する。使うのは1枚の版だけ。「シルクスクリーンはともすれば無機的になって、表情が堅くなってしまうんです」。だから、版の角度を変えながら重ね刷りすることで手仕事らしさをにじませている。紙は凹凸があるロクタ紙だ。「1枚1枚にマチエールがあって、顔料の染み込み具合も違ってきます」。ベースとして雲母やマイカが含まれるパール系の顔料を塗るのは、紙の表情を際立たせるためだという。

-

-

【材料】

紙:ロクタ紙

顔料:パール色、ガンメタル色

【製造工程】

1.紙に雲母とマイカを含むパール系の顔料を塗布して乾燥。

2.作業台から版を浮かせて顔料を置き、スキージで版全体に顔料を伸ばす。

3.2を紙に密着させ、スキージで強く押し当てながら紙に顔料を刷る。

4.トップコートとしてパール系顔料をガン吹きする。

*グラデーションの工夫:顔料に少しずつ墨汁を加えて黒さをプラスしている。

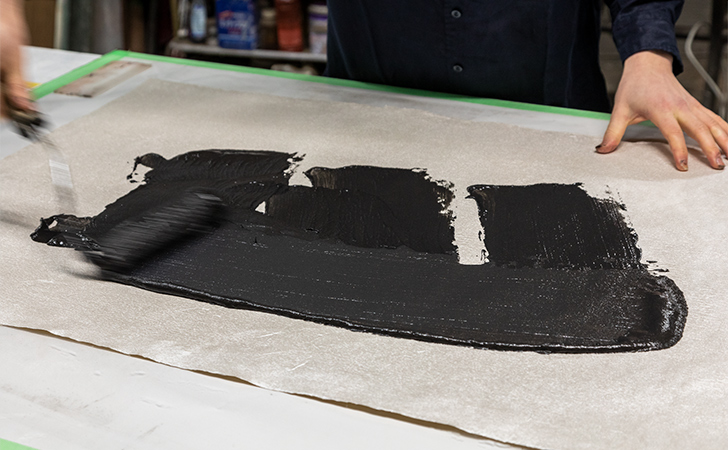

SGB-130パールと黒の2層で紙の凹凸を拾い上げる

次に、金属のような表情を湛えた「SGB-130」。こちらもベースに塗布したパール系の顔料が大きな役割を果たす。上から黒色の顔料を載せてスキージで掻き取ると、うっすらパールが見えてくる。「ボコボコしたロクタ紙の凹部に顔料をすり込む感じです」。ロクタ紙は溜漉きのため、同じロットでも表情はバラエティに富んでいる。「同じ加減で顔料を掻いても1枚ずつ違ってきます。やきものと同じで、意図してできるものではありません。紙が持っている風景を引き出す感覚です。品質が一定した日本の流し漉きの紙ではこうはいかない」。

-

-

【材料】

紙:ロクタ紙

顔料:パール色、黒色

【製造工程】

1.紙の全面にパール系の顔料を厚めに塗布して乾燥。

2.1に黒の顔料をローラーで伸ばす。

3.顔料が乾燥しないうちに、スキージで顔料を掻き取る。

*グラデーションの工夫:上層の顔料に加えるメディウムでグラデーションを表現。

そのほか、段階によってはあらたに色をつくっている。

手仕事の肝はイレギュラー要素

工房は特注仕事を基本としており、そのスタッフは、美術大学の日本画科や版画科の卒業生がほとんど。オリジナルのデザインもお手のもの。取材時にも3種の和紙の色違いを用意して見せてくれた。こうした柔軟性もサンゲツの武器になりそうだ。「インクジェットプリンターにも興味はあるけれど、コンピュータ世代ではありませんし(笑) でもすべて理解できるようなものだとつまらないと思いませんか? イレギュラー要素がおもしろみになる。それこそが手仕事の在り方です」。

工房の内部。手前は加飾後の和紙を乾燥させるエリア。ロールに加飾した和紙をかける。「機械乾燥だと紙が反ってしまうんです。自然乾燥に勝るものはないですね」。つくるものに合わせて鋼管足場などで作業場や乾燥させる場所を都度つくる。あちこちにこれまでに試作したサンプルがたくさん積まれている。

工房の内部。手前は加飾後の和紙を乾燥させるエリア。ロールに加飾した和紙をかける。「機械乾燥だと紙が反ってしまうんです。自然乾燥に勝るものはないですね」。つくるものに合わせて鋼管足場などで作業場や乾燥させる場所を都度つくる。あちこちにこれまでに試作したサンプルがたくさん積まれている。